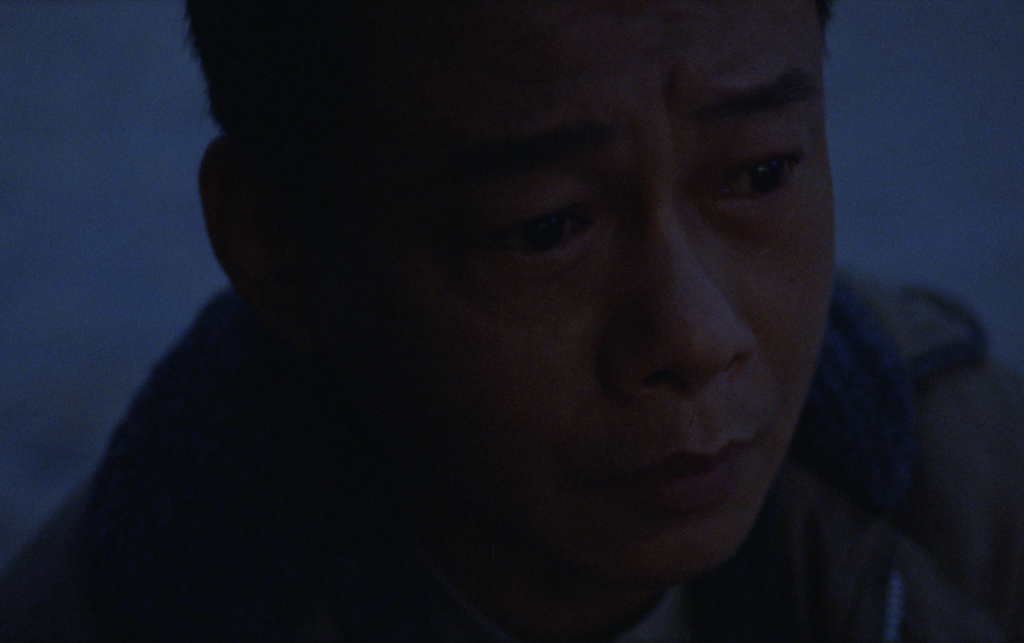

US 2024, R: Constance Tsang, D: Haipeng Xu, Ke-Xi Wu, Kang-sheng Lee, 117′, OmeU, DCP

Amy, ursprünglich aus Taiwan und Didi, aus China, leben im New Yorker Stadtteil Flushing in Queens. Beide arbeiten und wohnen zusammen mit anderen Frauen in einem Massagesalon und sparen ihr Geld, um sich den Traum eines gemeinsamen Restaurants in Maryland zu verwirklichen. Dafür wird auch schonmal das am Eingang angebrachte Schild ignoriert und dem ein oder anderen Kunden ein „Happy End“ beschert. Didi trifft sich nach der Arbeit mit dem verheirateten Cheung zum Essen, sie plaudern und performen Liebeslieder in der Karaoke-Bar. Ein Knistern entweicht der Leinwand. Dann passiert bei einem Raubüberfall die Tragödie, die Didi aus dem Leben reißt. Der Schlaf bleibt aus. Das Loch in der Decke leckt. Die nackten Körper kommen und gehen. Und irgendwann beginnen die Freundin und der Liebhaber sich einander zu begegnen.

Filmemacherin Constance Tsang schafft es in ihrem selbst geschriebenen Debüt eine bittersüße Traurigkeit und Verlorenheit auf zärtliche Weise zu beschreiben, eingefangen in aufmerksam komponierten Bildern. Konsequent aus der Perspektive der chinesischen Diaspora heraus erzählt, interessiert sich der fast ausschließlich auf Mandarin spielende Film in tiefer Zuneigung zu seinen Figuren für deren Wünsche und Gefühle.

| So 21.09 2025 | Schaubühne Lindenfels |

| 21:00 Uhr | € 7,50 (6,50 ermäßigt) |

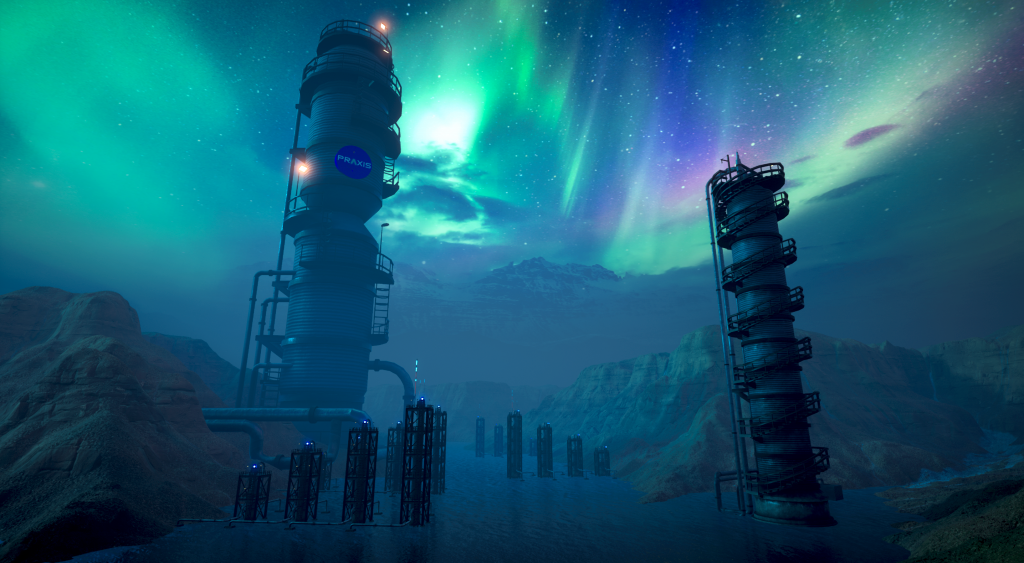

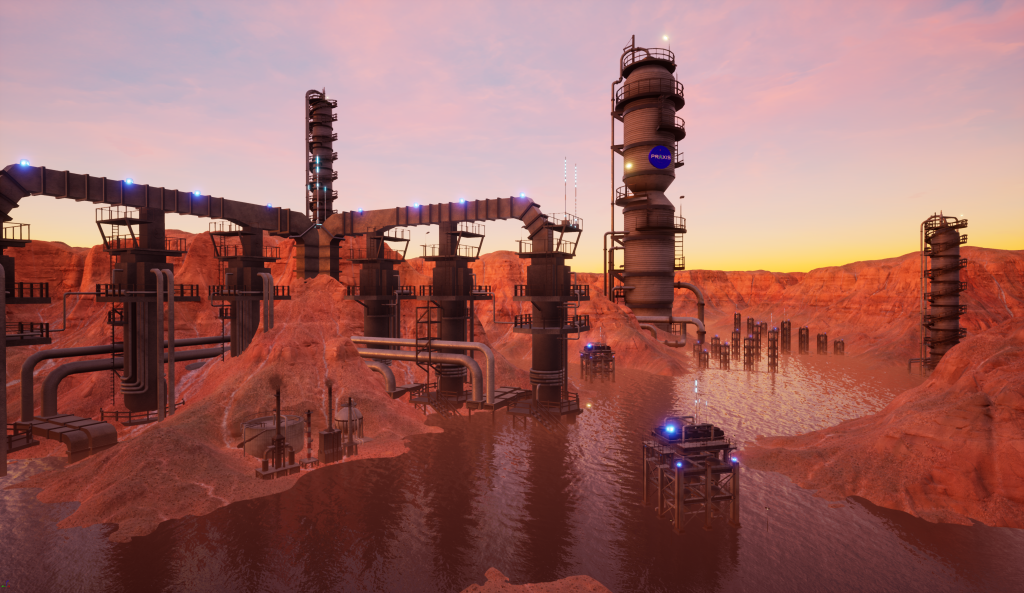

Im Spiel- wie im Filmraum blieben FLINTA*-Perspektiven lange marginalisiert, sie wurden objektifiziert, an den Rand gedrängt oder gar unsichtbar gemacht. Doch in den Zwischenwelten der Spiele-Engines flackern Geschichten auf, die erzählt werden wollen – von Spieler:innen, Kämpfer:innen, Träumer:innen. Die Karten sind gezeichnet, die Regeln gesetzt? Aber wer sagt, dass sie nicht neu geschrieben werden können? Machinima – der Cyborg unter den Filmgenres — ist, wenn man so will, ein demokratisches Instrument des Filmemachens. Entstanden aus der Gaming-Kultur, zeigt sich das Genre als experimentelle, autonome und widerspenstige Filmform, die traditionelle Produktionsweisen hinterfragt und aufbricht. Sie ist niedrigschwellig, oft DIY, hybrid und in sich kollaborativ. Und trotz dieses Potenzials bleiben die Spielwelten selbst – ihre Designs, Engines, Interfaces, Codes – meist hegemonial männlich, weiß, cis und heteronormativ geprägt.

An diesem Punkt setzt unsere Filmreihe RECLAIM THE FRAME an. Das Kurzfilmprogramm versammelt fünf Arbeiten von FLINTA*-Künstler:innen, die die Mittel der Spieleindustrie selbstermächtigend nutzen, um ihren Perspektiven, ihren Ideen, ihrer Wut eine Stimme zu geben. Sie entlarven Konsum als Kontrollform, schreiben mythische Gegenerzählungen und hinterfragen, wer über Räume, Körper und Zukunft verfügen darf. Die Filmemacher:innen wenden sich von den ihnen zugeschriebenen Rollen ab und verschieben die Machtachsen: Von der Konsument:in zur Gestalter:in, vom Objekt zum Subjekt, vom Opfer zur Held:in.

Unsere letztjährige Filmreihe OUR SCREENS bot einen Überblick über das Spektrum an Filmen, die innerhalb von und inspiriert durch Spieleengines entstehen und zeigte die vielfältigen, kreativen Potenziale dieser jungen Schnittstelle zwischen Spielkultur und Filmschaffen. Nun rücken wir jene ins Zentrum, die in diesen Welten (so) nicht vorgesehen waren: Sichtbar durchqueren FLINTA*-Künstler:innen die digitalen Welten, hinterlassen Risse, Störungen – und säen neue Wege.

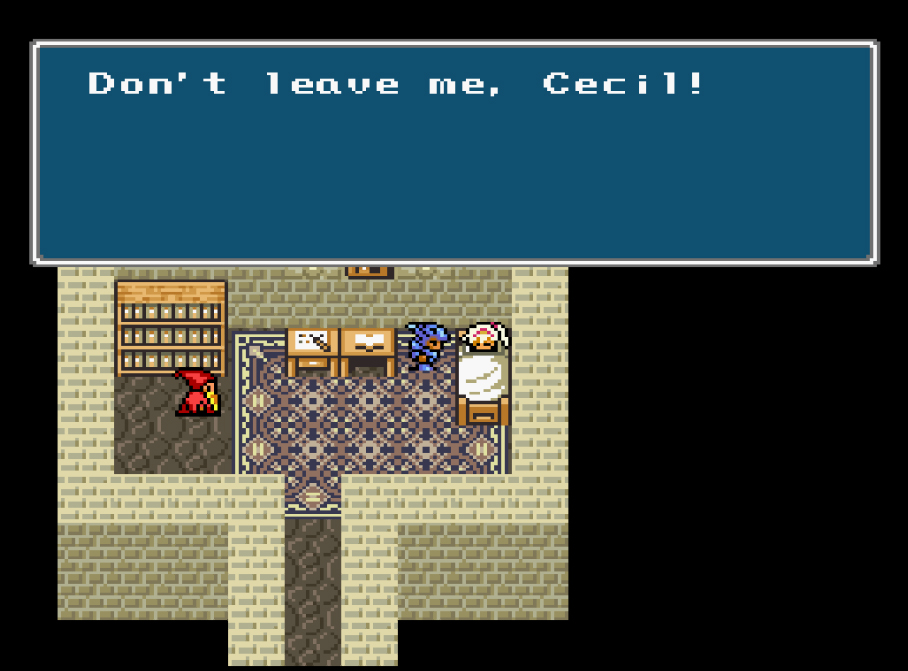

DON’T LEAVE ME!

US 2011, R: Angela Washko, 06:15’, OV, File

Angela Washkos DON’T LEAVE ME! ist ein dichtes Mash-up aus Szenen verschiedener Computerspiele wie Final Fantasy, Yalkyrie Profile und Metal Gear – Rollenspiele, die Washko in ihrer Kindheit regelmäßig spielte. Die Collage thematisiert die stereotype Rolle weiblich gelesener Avatare, die oft als hilflose Figuren dargestellt werden und nur durch den männlichen Helden gerettet werden können. DON’T LEAVE ME! überspitzt diese Zuschreibung und ist ein Versuch, die Frauenfiguren als komplexe Subjekte sichtbar werden zu lassen.

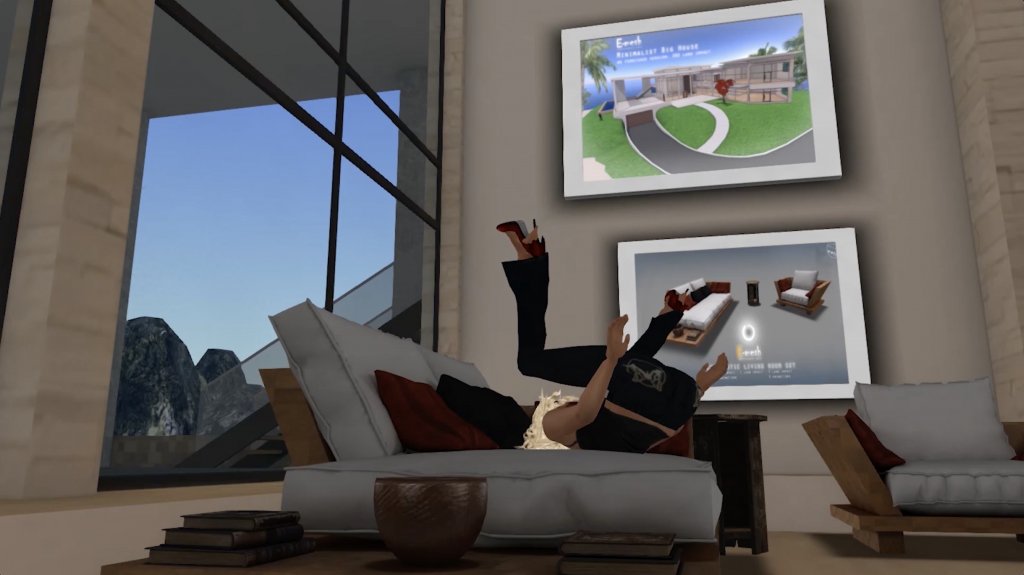

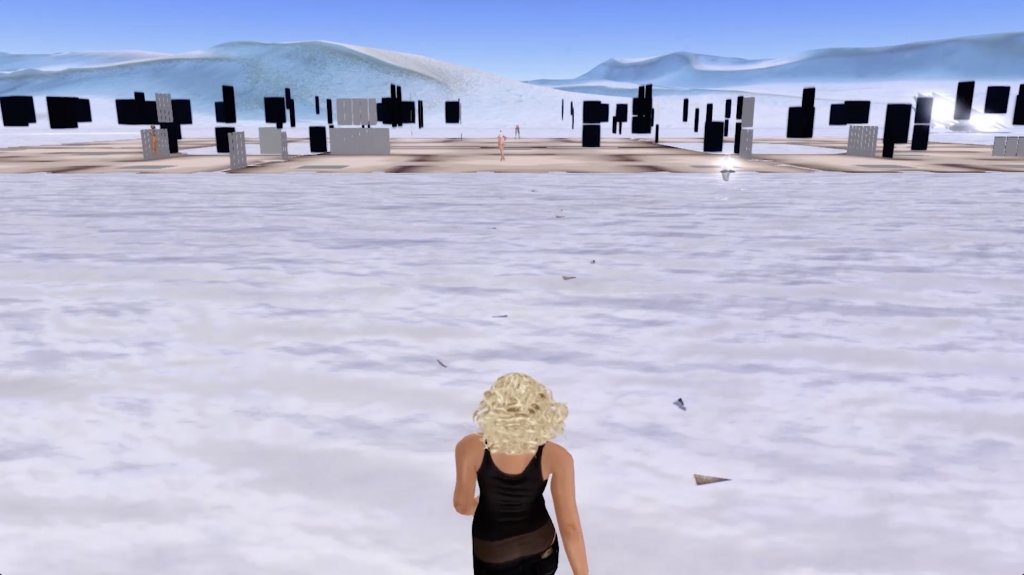

THIS BITCH AIN’T FREE

AU 2019, R: Georgie Roxby Smith, 05:07’, OV, File

Georgie Roxby Smith schickt ihren Avatar durch die virtuelle, menschenleere Konsumwelt des einst sehr populären Onlinespiels Second Life, das über eine ganz eigene Wirtschaft verfügt und in dem sich Spieler:innen ihre virtuellen Identitäten aufbauen können. Der Avatar rennt, fällt, gleitet und glitched durch die digitale Geisterstadt, getrieben vom Wunsch nach einem besseren Leben. Im Rausch und Karneval des leeren Kapitalismus offenbaren sich patriarchale Zwänge und Fragen nach sexueller Selbstbestimmung. Eine Endlosschleife des Begehrens.

A BRONZE ANWIL FALLS TO EARTH

US 2023, R: Carson Lynn, 06:32’, OV, File

In A BRONZE ANWIL FALLS TO EARTH transformiert Carson Lynn die düstere und gewaltvolle Welt des Rollenspiels Bloodborne in einen Schauplatz queeren Leidens, Trotzes und Widerstands gegen unterdrückerische Kräfte. Der Film entsteht direkt im Spiel und während des Spielens: in der Logik eines Let’s plays folgen wir in der Kulisse der gotisch anmutenden, verfluchten Stadt Yharnam einer einsamen Krieger:in, die umrahmt von griechischer Mythologie dort den stellvertretenden Kampf der LGBTQIA+-Community ausficht.

THREE MANIPULATIONS

US 2020, R: Kara Güt, 9:38’, OV, File

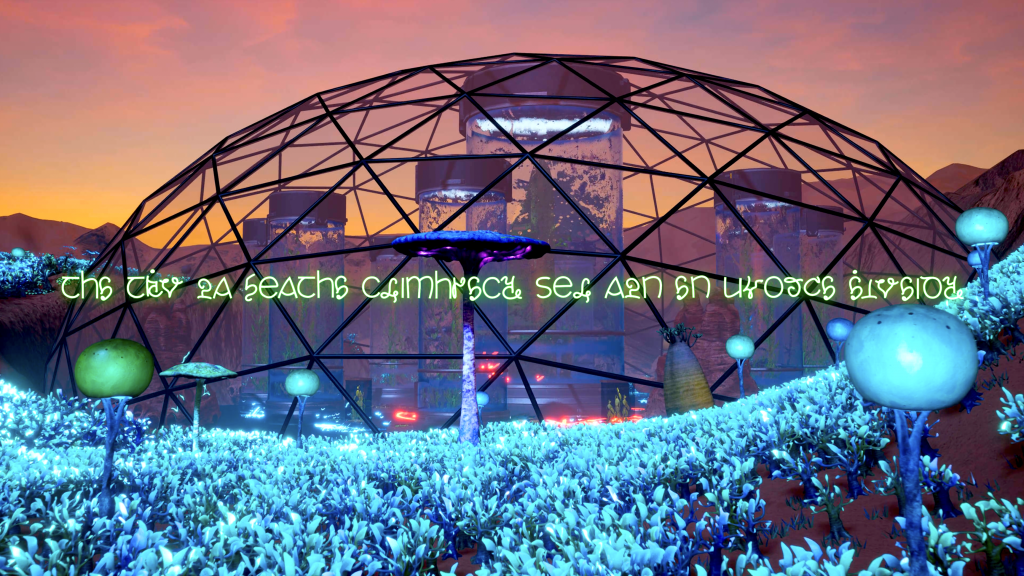

Wer spricht hier mit wem? Die Gamer:in mit der Spiele-Engine, mit einer Chatbekanntschaft oder am Ende mit sich selbst? In THREE MANIPULATIONS erleben wir, wie zwei anonyme Entitäten in einem entrückten, digitalen Vorspiel versuchen, miteinander zu interagieren und Nähe zu provozieren. Kara Güts verschlüsselte Videoperformance offenbart die Kluft zwischen Selbst und Anderen, Original und Kopie, Realität und Fantasie.

THE MARTIAN WORD FOR WORLD IS MOTHER

GB 2022, R: Alice Bucknell, 40’, OV, File

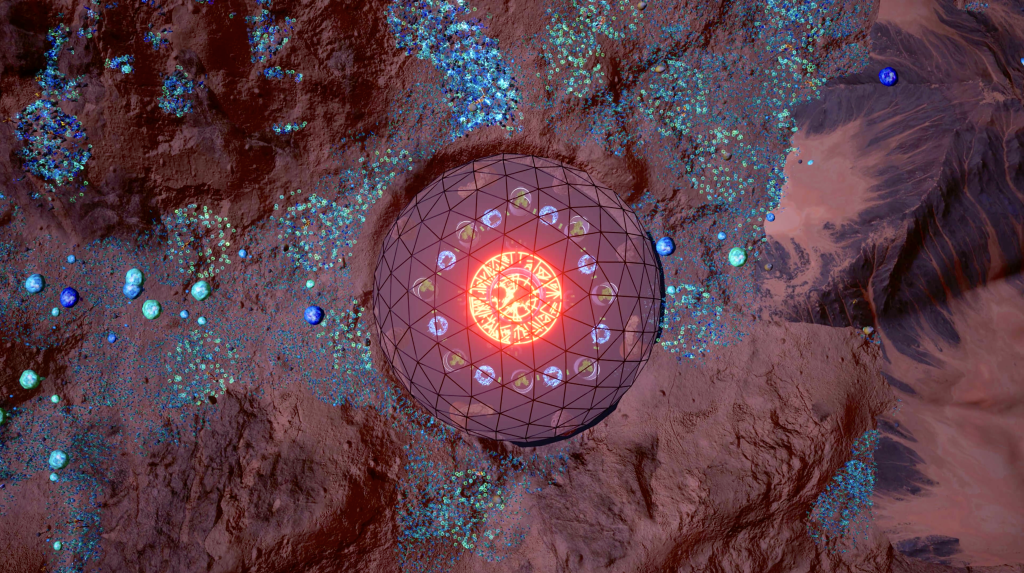

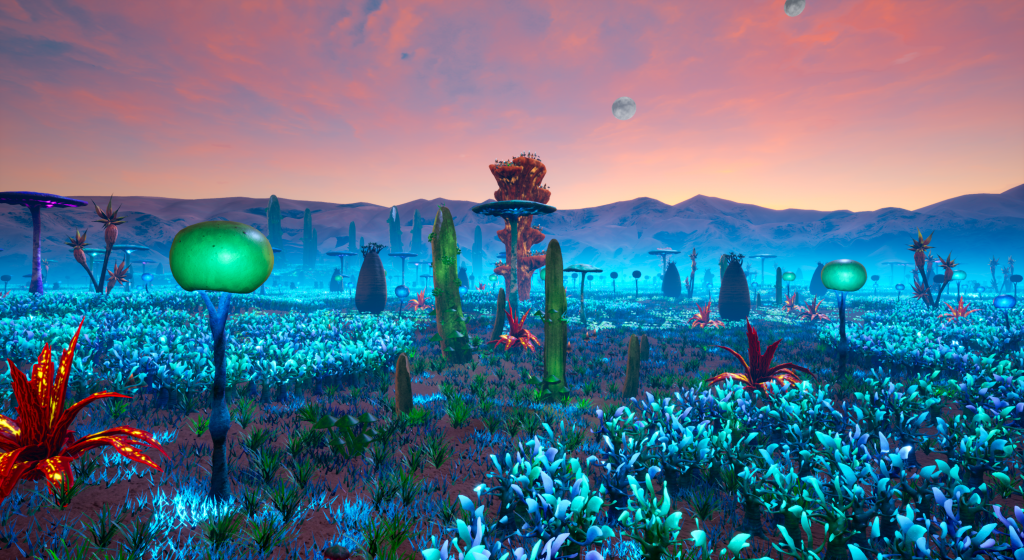

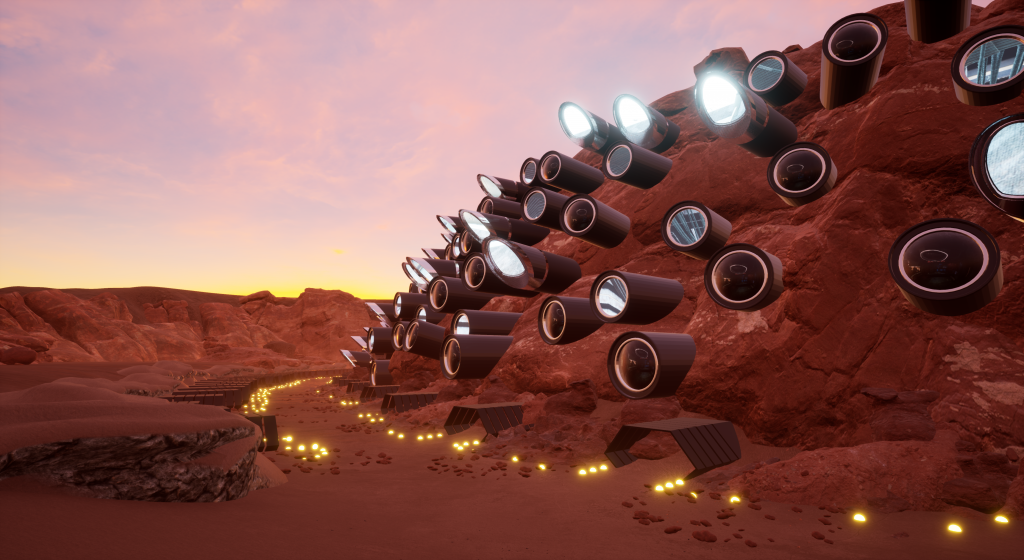

Alice Bucknell entwirft in THE MARTIAN WORD FOR WORLD IS MOTHER drei Zukunftsszenarien für den Mars und lotet darin politische, ökologische, wirtschaftliche, metaphysische und sprachliche Aspekte aus. Dem Projekt liegt eine kollaborative, forschungsbasierte Praxis zugrunde: Bucknell arbeitete mit Anthropolog:innen, Astronom:innen, Weltraumanwält:innen und Linguist:innen und ließ sich von Donna Haraways feministischen Theorien und der Science Fiction von Ursula K. Le Guin inspirieren. Wir sehen präzises 3D-World-Building und den Einsatz künstlicher Intelligenz — das Drehbuch entstand in Co-Autor:innenschaft mit der Sprach-KI GPT-3. Eine filmische Denklandschaft, in der koloniale, kapitalistische und patriarchale Muster hinterfragt werden und der Mars nicht als zu eroberndes Territorium, sondern als lebendiges Gegenüber verstanden wird.

| So 21.09 2025 | Schaubühne Lindenfels |

| 17:00 Uhr | € 7,50 (6,50 ermäßigt) |

FR/LS/DE/QA/SA 2025, R: Lemohang Mosese, D: Siphiwe Nzima, Sobo Bernard, Mochesane Edwin Kotsoane, Rehauhetsoe Kotsoane, 88′, OmeU, DCP

Immer wieder sehen wir ein langes, rotes Band aus Stoff, das sich flatternd durch die bergige Landschaft Lesothos zieht – durch alte Fenster hindurch, an Autowracks und Waschplätzen am Fluss vorbei. Dieses blutgetränkte Motiv ist mit seinen Schatten und Texturen eine Art Grundstimmung oder Hauptdarsteller des Films – es verbindet Gewalt und Schönheit. Daneben sehen wir als weitere Personen einen Vater, der mit seinem Sohn den Boden beackert, einen Puppenspieler, der als Lehrer arbeitet, ein BMW-Modell aus den 80ern, das unheildrohend durch die Straßen rollt und eine wütende Frau, die gegen ihr Schicksal anbellt.

Parallel zu den Bildern hören wir in ANCESTRAL VISIONS OF THE FUTURE aus dem Off eine autobiographische Erzählung von Lemohang Mosese, gelesen vom ihm selbst. Ausgehend von seinen Erfahrungen zwischen Lesotho und Berlin stellt er den realen Landschaften imaginierte Landschaften entgegen: wir hören poetische Geschichten über sein Aufwachsen und seine Eltern, vor allem über seine Mutter, über Heimat gesehen aus dem Exil, über zyklische Zeitauffassungen und die Vernetzung von Individuen in der Ubuntu-Philosophie des südlichen Afrikas. Der Film ist ein eindrückliches Re-Enactment einer möglichen Zukunft, die sich aus einer Verbindung zu den Wurzeln in der Vergangenheit speist.

| So 21.09 2025 | Schaubühne Lindenfels |

| 19:00 Uhr | € 7,50 (6,50 ermäßigt) |

Trailer

ARCHIVE | Feministische Gegengeschichten

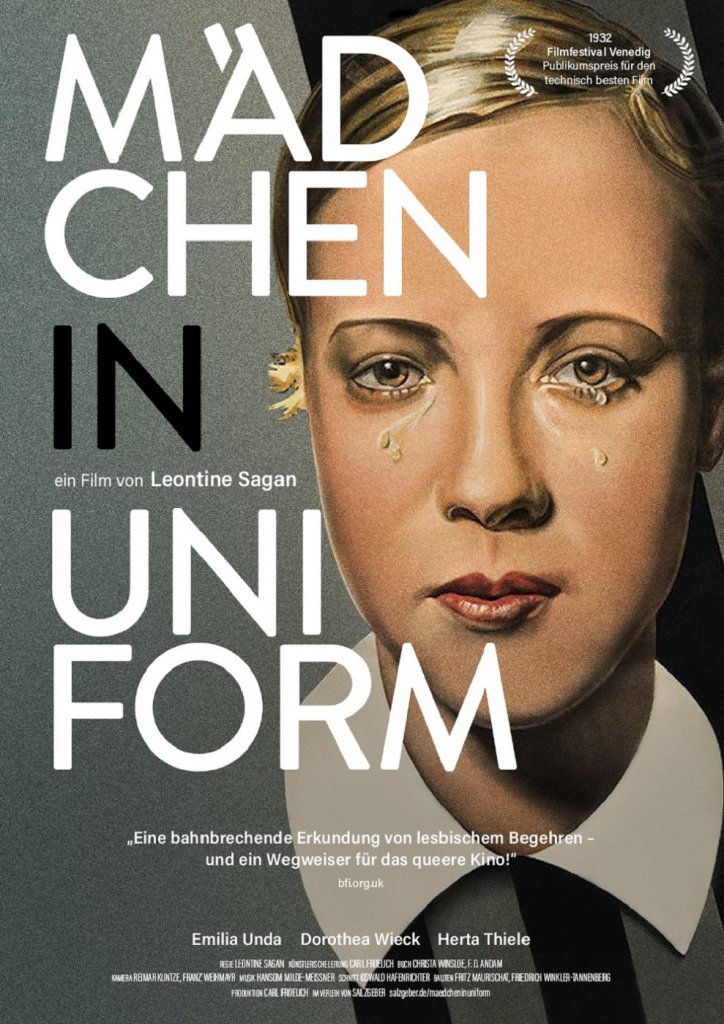

MÄDCHEN IN UNIFORM

DE 1931, R: Leontine Sagan, D: Emilia Unda, Dorothea Wieck, Hertha Thiele, 96′, dt. OV, DCP

Gespräch mit Heide Schlüpmann & Karola Gramann

In der Filmgeschichtsschreibung wird der Name Hertha Thiele vor allem mit zwei Filmen in Verbindung gebracht: KUHLE WAMPE (DE 1932, R: Slatan Dudow, Drehbuch: Bertolt Brecht) und MÄDCHEN IN UNIFORM (DE 1931, R: Leontine Sagan, Drehbuch: Christa Winsloe). In Letzterem spielt die junge Darstellerin mit der „spröden, halb zerbrochenen Stimme“ (Zeitgenossin und Filmkritikerin Lotte Eisner) die Figur der sensiblen Aristokratentochter und Vollwaise Manuela von Meinhardis, die in ein preußisches Mädcheninternat kommt. Erziehungsideal der Oberin: „Soldatentöchter zu Soldatenmüttern!“. Manuelas einziger Fluchtpunk im von Drill und mangelnder menschlicher Nähe geprägten Alltag ist die Lehrerin Fräulein von Bernburg, die sich der Rigorosität der Oberin widersetzt. Als Manuela Fräulein von Bernburg öffentlich ihre Liebe gesteht, kommt es zum Eklat. Während die Oberin Fräulein von Bernburg für den vermeintlichen Sittenverfall verantwortlich machen will und Manuela zur moralischen Gefahr erklärt, droht diese an ihrer Verzweiflung zu Grunde zu gehen.

Anlässlich unseres Themenschwerpunkts (HERAUS) AUS DEM ARCHIV: FEMINISTISCHE GEGENGESCHICHTEN wollen wir gemeinsam mit den beiden Filmwissenschaftlerinnen und -kuratorinnen Karola Gramann und Heide Schlüpmann über den Film sowie seine Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte ins Gespräch kommen. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei die mehrfach gebrochene Biografie Hertha Thieles (*1908 in Leipzig, †1984 in Ost-Berlin) finden, die von Schlüpman und Gramann detailliert erforscht wurde, unter anderem während eines ausführlichen Interviews, das Anfang der 1980er Jahre stattfand.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde MÄDCHEN IN UNIFORM vor allem als Kritik preußischer Erziehungsmethoden und als Coming-of-Age-Story gelesen. Wegen der weiten Gefühlsskala des Films und wegen Thieles darstellerischer Leistungen avancierte er zum Publikumserfolg – europaweit, in den USA und Japan. Erst später – nachdem der Film Ende der 1970er Jahre wieder öffentlich zugänglich war – avancierte er nicht nur zum lesbischen Kultfilm, sondern erfuhr im Rahmen feministischer Filmkritik eine differenzierte Analyse. Hertha Thiele selbst emigrierte nach ihrem Ausschluss aus der Reichstheater- und Filmkammer 1937 in die Schweiz. Nach Kriegsende kehrte sie für einige Jahre nach Deutschland zurück, verbrachte die 1950er und den größten Teil der 1960er Jahre in der Schweiz, wo sie als psychiatrische Pflegehelferin arbeitete. 1966 wagte sie nochmals einen Ortswechsel in die DDR. Dort gelang ihr mit Gastpielverträgen die Etablierung an den Theatern, etwa in Leipzig am Kellertheater. Von 1968 bis 1979 war sie Ensemblemitglied des Deutschen Fernsehfunks. In kleinen Rollen verkörperte sie „einfache“ Frauen „von nebenan“.

Heide Schlüpmann (*1943) ist emeritierte Professorin für Filmwissenschaft an der Goethe Universität in Frankfurt am Main. Studium der Philosophie unter anderem bei Ernst Bloch und Theodor W. Adorno. Ende der 1970er Jahre: Arbeitsgruppe zum nationalsozialistischen Unterhaltungsfilm. Von 1991 bis in die späten 1990er Mitherausgeberin der Zeitschrift Frauen und Film. 2000 mit unter anderem Karola Gramann Gründung der Kinothek Asta Nielsen e.V., damit Beginn einer bis heute andauernden gemeinsamen Kuratorinnentätigkeit.

Karola Gramann (*1948) ist Filmwissenschaftlerin und Filmkuratorin. Bis 2022 künstlerische Leitung der Kinothek Asta Nielsen e.V. in Frankfurt am Main. Übersetzung des feministischen Schlüsseltexts „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ von Laura Mulvey ins Deutsche. Mehrjährige Mitarbeit an der Zeitschrift Frauen und Film. Arbeitsschwerpunkte: Filmarbeit von Frauen in Geschichte und Gegenwart, Frühes Kino und Avantgarde, Queer Cinema. 1985 – 89 Leitung der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen.

| So 21.09 2025 | UT Connewitz |

| 14:00 Uhr | € 7,50 (6,50 ermäßigt) Gespräch mit Heide Schlüpmann & Karola Gramann |

Trailer

ARCHIVE | Feministische Gegengeschichten

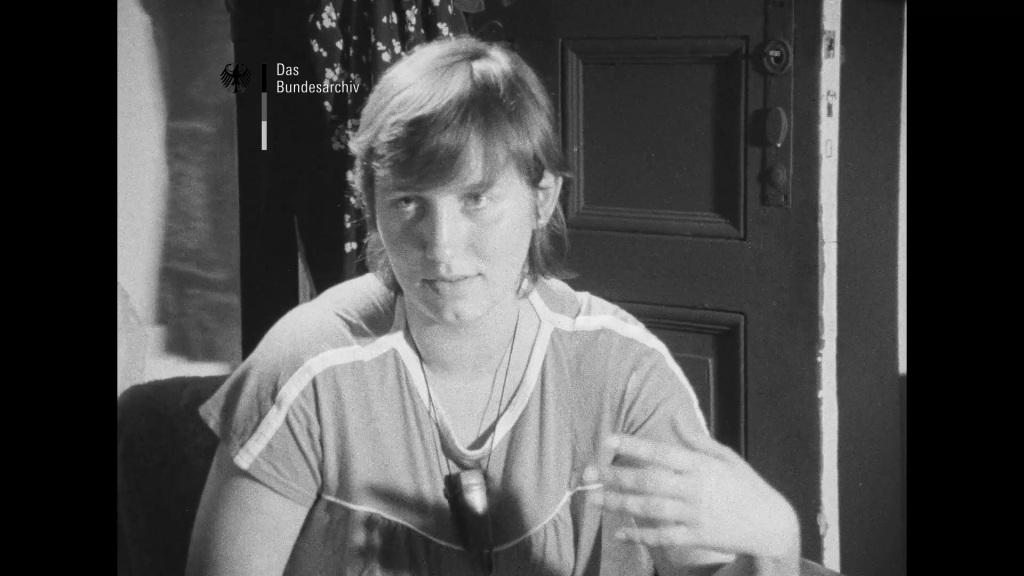

Die „Staatliche Filmdokumentation“ (SFD) war eine dem Staatlichen Filmarchiv der DDR unterstellte Produktionsgruppe, die zwischen 1971 und 1986 rund dreihundert „Filmdokumente“ über Leben und Alltag in der DDR herstellte. „Filmdokument“ hieß, es sollten keine Filme entstehen, sondern Aufnahmen und Selbstzeugnisse, die das Leben in einer sozialistischen Gesellschaft so wahrhaftig wie möglich dokumentieren. Das Privileg, ein ungeschöntes Bild der DDR-Realität einfangen zu können, hatte jedoch einen hohen Preis: was die Redakteur:innen der SFD filmten, war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurde allein fürs Archiv hergestellt. „Die außergewöhnliche Perspektive eines imaginären Blicks aus der Zukunft auf sich selbst“, wie es Anne Barnert in Filme für die Zukunft – Die Staatliche Filmdokumentation am Filmarchiv der DDR (2015) formuliert hat.

Wie fruchtbar ist diese Hinterlassenschaft heute für eine feministische Archivarbeit? Zunächst der frustrierende Befund, dass die große Mehrheit der Porträtierten und Befragten Männer sind, und dass Frauen oft als Ehefrauen, Witwen oder Mitarbeiterinnen prominenter Männer befragt wurden. Bei genauerem Hinsehen begegnen einem in vielen Aufnahmen aber doch immer wieder Frauen, die ein breites Spektrum möglicher Lebenswege vorstellen und ihre soziale Stellung sehr unterschiedlich reflektieren.

Programm

Ausschnitte (in deutscher OV, ca. 80′) aus:

PROF. DR. HILDE BENJAMIN, GEB. AM 5.2.1902 IN BERNBURG

Staatliche Filmdokumentation, Redaktion: Gerd Barz, DDR 1972-74

Die Juristin Hilde Benjamin gilt als eine der mächtigsten Frauen in der Geschichte der DDR. Von 1953 bis 1967 war sie Justizministerin und damit die weltweit erste Frau in einer solchen Position. Zu ihrem oft als „voller Gegensätze“ bezeichneten Lebenswerk gehörten drakonische Urteile gegen „Staatsfeinde“ und Anhänger der „alten“ Ordnung ebenso wie der lebenslange Einsatz für die Gleichstellung der Frau, der 1965 in einem als äußerst fortschrittlich wahrgenommenen Familiengesetzbuch mündete.

HELMUT KRAATZ, PROF. DR. SC. MED. (GEB. 6.8.1902 IN WITTENBERG)

Staatliche Filmdokumentation, Redaktion: Dieter Harms , DDR 1972

Der Gynäkologe Helmut Kraatz leitete lange die Universitäts-Frauenklinik der Berliner Charité und war hochrangiges Mitglied in verschiedenen gesundheitspolitischen Gremien. Die SFD porträtierte ihn, als er bereits emeritiert war. Kernthema ist das im März 1972 in Kraft getretene, sehr liberale Abtreibungsrecht der DDR.

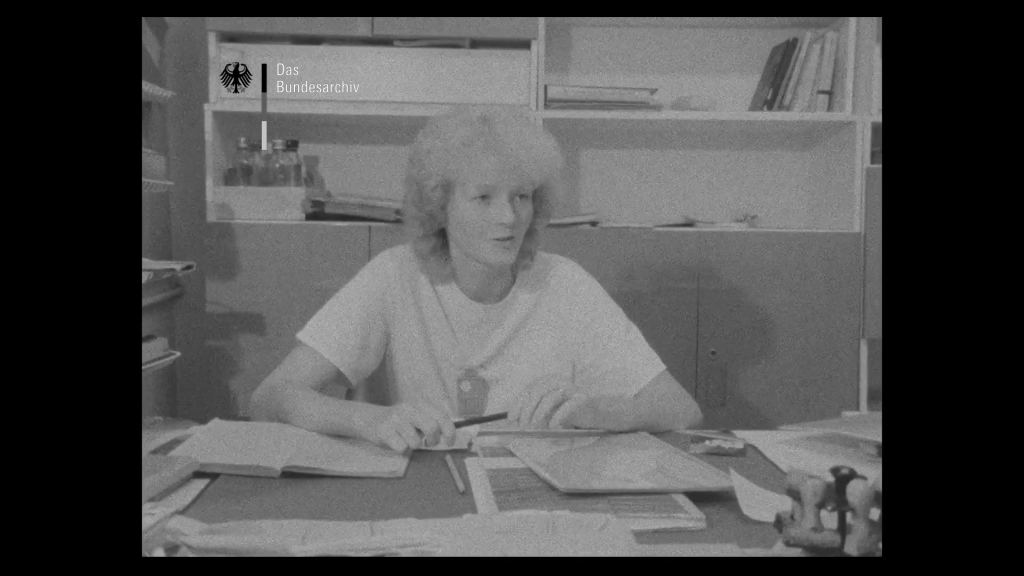

DOKUMENTE ZUR LEBENSWEISE. WOHNUNGSPROBLEME 1982/83 – DOKUMENT I

Staatliche Filmdokumentation, Redaktion: Gerd Barz, DDR 1982-83

Der Wohnungsmangel in den Städten gehörte zu den notorischen, öffentlich jedoch kaum eingestandenen Problemen der DDR. Die Dysfunktionalität des zentralisierten Zuweisungssystems zwang viele Menschen zu jahrelangen Wartezeiten und mannigfaltigen Behelfslösungen. Das ausgewählte Dokument handelt von zwei alleinerziehenden jungen Müttern, die sich illegal in gesperrte Altbau-Wohnungen in Berlin-Prenzlauer Berg „reingesetzt“ haben.

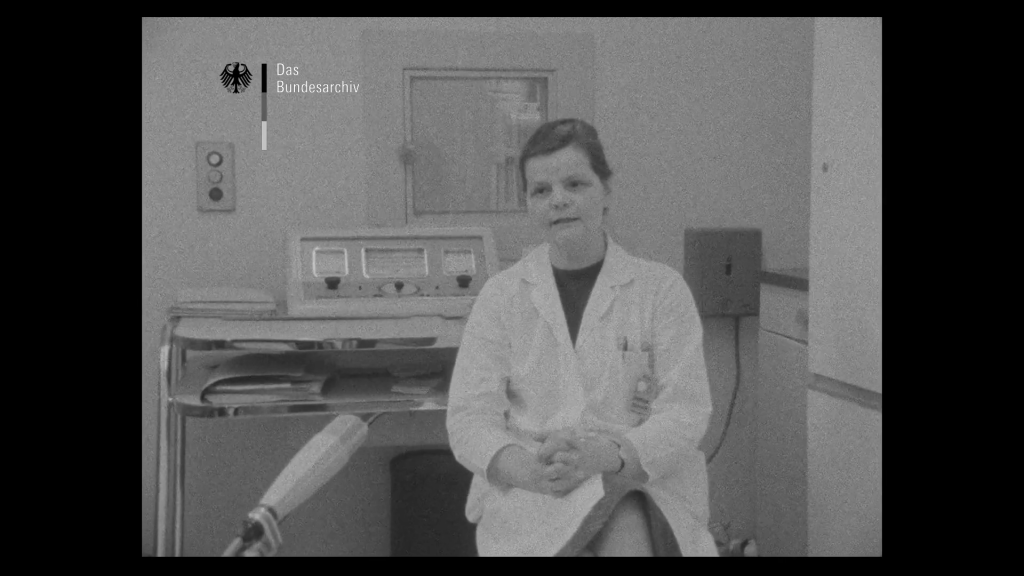

KLINIKUM BUCH – GESPRÄCHE IN EINER STRAHLENTHERAPEUTISCHEN KLINIK

Staatliche Filmdokumentation, Redaktion: Hans Wintgen, DDR 1984-85

In seiner einzigen Arbeit für die SFD führte der Dokumentarfilmer Hans Wintgen lange und offene Gespräche mit dem größtenteils weiblichen Personal der strahlentherapeutischen Klinik in Berlin-Buch, dem DDR-Zentrum für Krebsbehandlung und Palliativmedizin. Es geht um den Umgang mit Sterbenden, für den Ärzt:innen und Pfleger:innen bislang nur unzureichend ausgebildet wurden.

Im Gespräch zwischen den Filmausschnitten: die Filmwissenschaftlerinnen Anne Barnert (Jena) und Borjana Gaković (Berlin). Auswahl und Moderation: Tobias Hering (Berlin)

| Sa 20 Sept 2025 | UT Connewitz |

| 20:00 Uhr | € 7,50 (6,50 ermäßigt) |