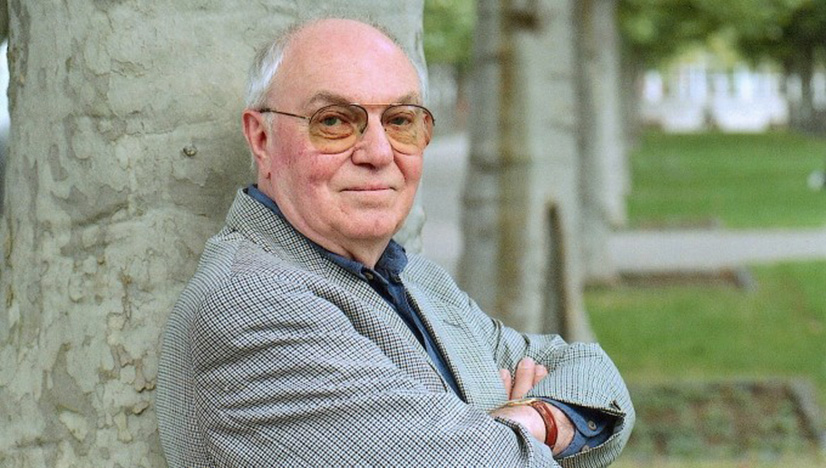

Die 1960er-Jahre gelten gemeinhin als filmgeschichtliche Umbruchszeit; die zeitgleichen Neuerungsversuche des Radio-Hörspiels sind hingegen weniger bekannt. Ludwig Harig, vielseitiger Schriftsteller und Vertreter der Konkreten Poesie, war mit seinem Verfahren der verfremdenden Originalton-Collage einer ihrer prägendsten Protagonisten.

STAATSBEGRÄBNIS I

Regie: Johann M. Kamps , Ton und Technik: Eduard Kramer, Marlies Mathis, Adeltraut Schumann, Produktion: SR/WDR 1969, 63′

Am 19. April 1967 stirbt Konrad Adenauer. Aus den 33 Stunden der ARD-Tonbandmitschnitte von begleitenden Reportagen und Liveübertragungen collagiert Harig eine „dokumentarische Satire“, in der sich das zitierte Originalmaterial „ohne gemeine ‚Manipulation‘, einfach durch Verdichtung, Verkürzung, Wiederholung, in ein Sprachlustspiel verwandelt“ (Jörg Drews). Das 1969 ausgestrahlte STAATSBEGRÄBNIS I wurde zeitweilig mit einem Sende- und Publikationsverbot belegt.

18. April, 18-23 Uhr & 19. – 21. April, 16-23 Uhr – Schaubühne Lindenfels

jeweils im Rahmen der Ausstellung – Eintritt frei

EIN BLUMENSTÜCK

Komposition: Wolfgang Wölfer, Regie: Hans Bernd Müller, Mit Günther Sauer, Joachim Nottke, Charles Wirths, Ensemble: Zürcher Kammersprechchor und das Kinderfunkensemble Christa Frischkorn, Produktion: SR/HR/SDR/SWF 1968, 53′

EIN BLUMENSTÜCK ist die assoziativ-verstörende Zusammenführung deutscher Kinderlieder und -reime sowie Lese- bzw. Märchenbuchverse mit den Tagebuchnotizen des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. In überlappenden Ton- und Musikebenen wird dabei ebenso der martialische Charakter des scheinbar harmlosen Liedguts erfahrbar wie das empörende Nebeneinander von Naturschönheit und denkbar Grauenvollstem in den Schilderungen Höß‘ pointiert. Harig setzt sich somit mit einem Gegenstand, der wie kein zweiter mit dem Problem der (künstlerischen) Darstellbarkeit in Verbindung gebracht wird, dezidiert repräsentationsskeptisch auseinander. Er tut das auch, damit nicht, wie in Höß‘ Erzählung, „über die Rampe Gras [wachsen]“ kann.

17. April, 18 Uhr – Luru Kino in der Spinnerei – Eintritt frei

DAS KINO UND DER WIND UND DIE PHOTOGRAPHIE

D 1991, R: Hartmut Bitomsky, 56′, dOV, DigiBeta

SPARE TIME

UK 1939, R: Humphrey Jennings, 15′, englische OV, 16mm

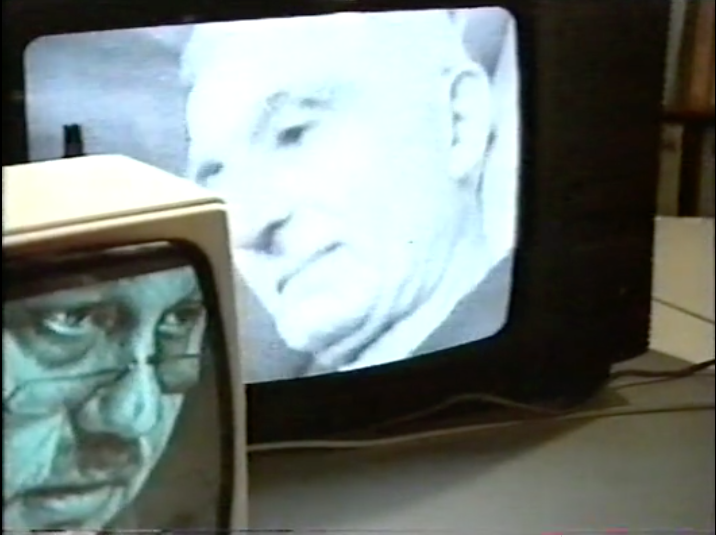

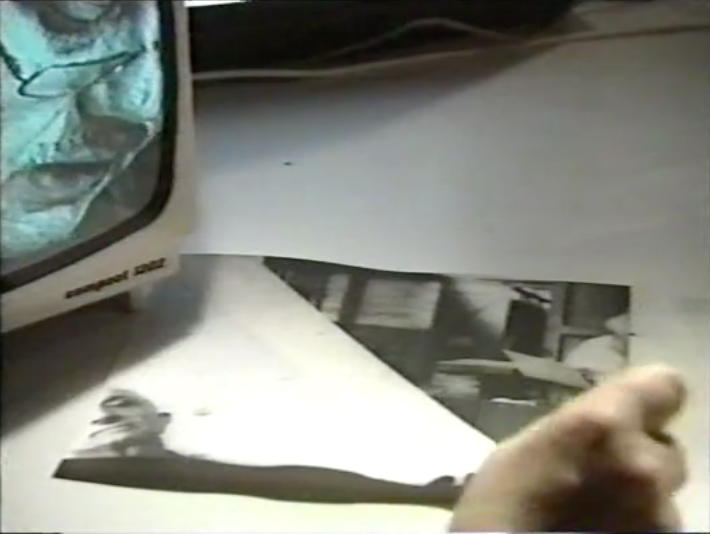

Wie müsste man das Verhältnis von dokumentarischem Film zur Wirklichkeit bestimmen? Zielt er auf Authentizität ab oder ist er vielmehr ein „Exil der Realität“, eine „fremde Heimat der Wirklichkeit“, in der das Vorfilmische, seine Unmittelbarkeit abstreifend, erst zu seinem Recht kommt? Wo verliefe innerhalb seiner Inszenierung die Grenze zum Spielfilm, wenn sie überhaupt zu ziehen gelingt?

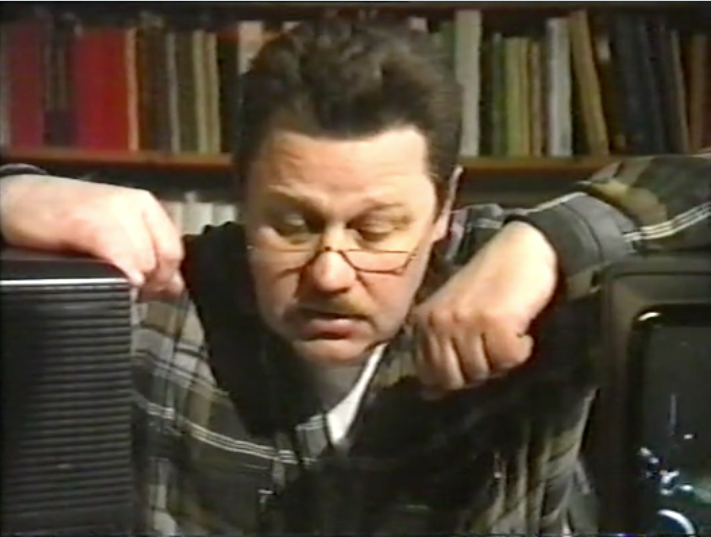

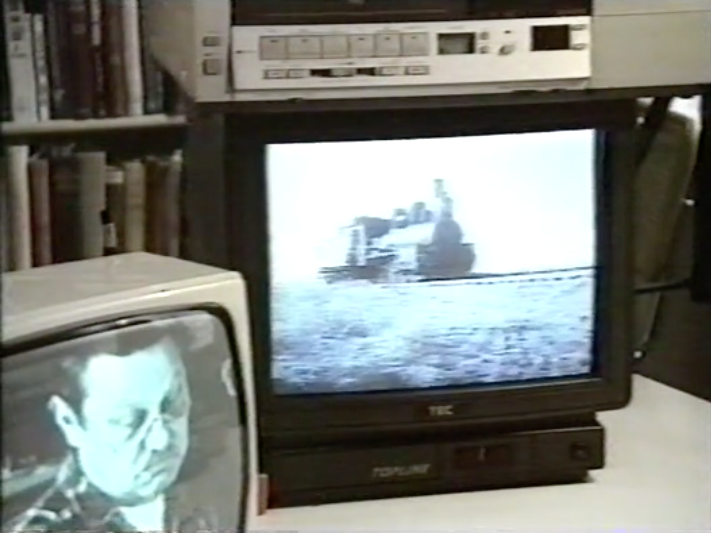

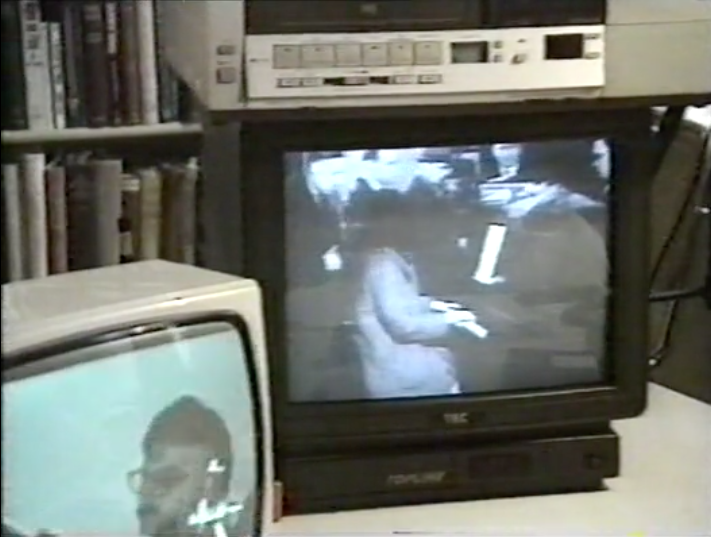

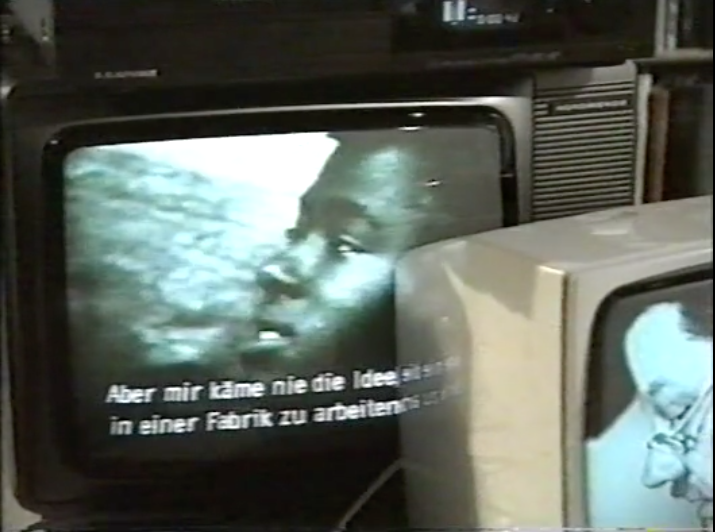

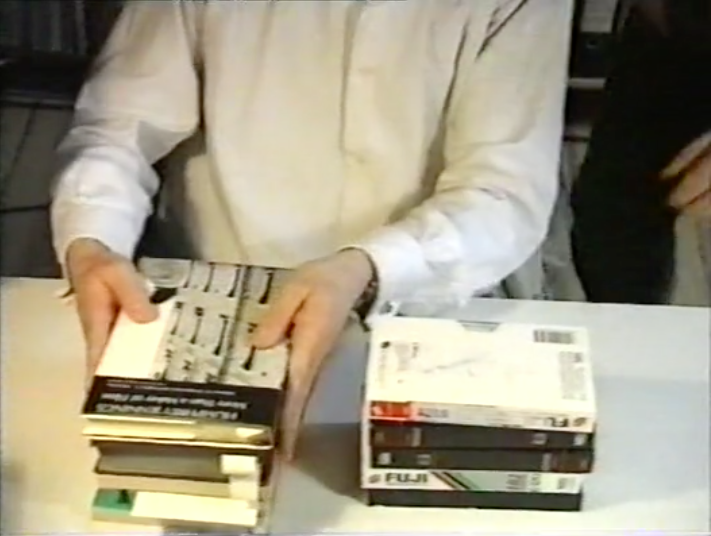

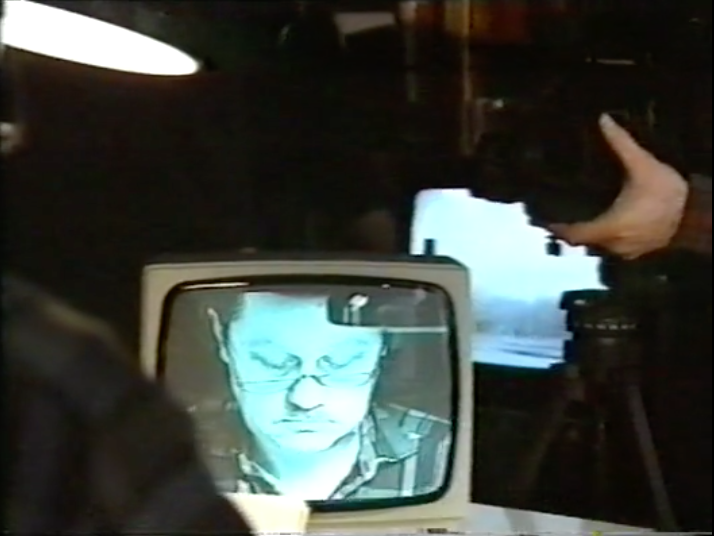

Von solchen Fragen handelt der in sieben Kapitel eingeteilte Filmessay zur Geschichte und Ästhetik des Dokumentarfilms, dessen Form diese offene Suchbewegung dezidiert aufnimmt. Denn es geht weniger darum, einzelnen Protagonist*innen und Theoretiker*innen des Dokumentarfilms ein Richtig oder Falsch zuzuweisen. Im Vordergrund steht der unabgeschlossene Dialog mit ihren Ideen – in einer Art räumlichen Versuchsanordnung. Wir betrachten, wie Hartmut Bitomsky und seine Mitarbeiter wiederum Filme betrachten und zueinander ins Verhältnis setzen. Zu sehen sind sie in einem Arbeitsraum; diverse Monitore mit VHS-Rekordern sind aufgestellt, Theorie-Bücher stapeln sich, zwischendurch werden Kassetten der nächsten Filmbeispiele gesucht und Regieanweisungen gegeben. Die ästhetische Eigenwertigkeit der Beispiele rückt dabei in den Hintergrund, es zählt die visuelle wie ideelle Vermittlungsarbeit. Beispielsweise erfahren Ausschnitte aus Humphrey Jennings SPARE TIME eine ästhetische Übersetzung. Im Anschluss an Bitomskys Film wird er dann in Gänze zu sehen sein – was wird am Referenzwerk betont und was fallt heraus?“

17. April, 21 Uhr – Luru Kino in der Spinnerei – € 6,5 (5,5 erm.)

[Arbeit am Bild | Einblicke in das Werk von Hartmut Bitomsky]

Die Autorität traditioneller Archive regelt und kontrolliert die Reproduktion von Geschichte und definiert kulturelles und kollektives Erinnern. Archive ordnen, klassifizieren, überliefern, schaffen Wissen und bestimmen die Art und Weise, wie über Vergangenes gesprochen wird. Uns geht es um die Stellen, an denen diese Funktionsweisen aufgebrochen oder mit subversiver Absicht affirmiert werden, an denen scheinbar Bekanntes neu erzählt oder reinszeniert wird. Die Künstler*innen der Ausstellung arbeiten in einem Assoziationsfeld von Erzählen, Erinnerungspolitiken und Prozessen der Identitätsbildung. Ihre verschiedenen künstlerischen Verfahren eignen sich Inhalte bestehender Archive an, lesen sie gegen, dekonstruieren diese oder setzen sie zu eigenem Material in Bezug und füllen dadurch Leerstellen, die die für Archive konstitutiven Ausschlussmechanismen produzieren.

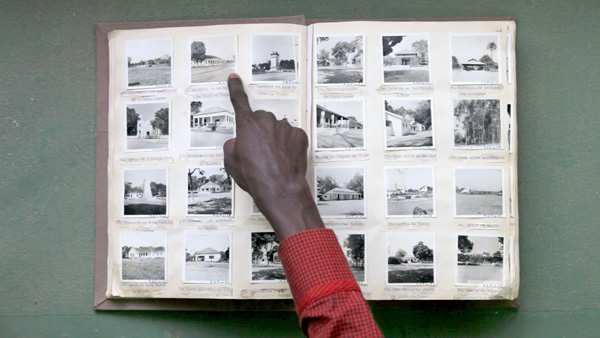

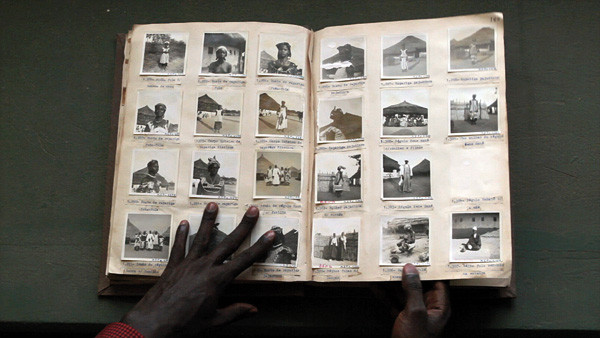

Filipa César etwa bezieht sich auf die Besatzung Guinea-Bissaus durch die portugiesische Kolonialmacht und indirekt auf deren Ende durch einen gewaltgesättigten 11-jährigen Befreiungskrieg (1963-1974). Innerhalb eines weitaus größer angelegten Projektes, in dem sich César mit der revolutionären und agitatorischen Praxis des Filmemachens in Guinea-Bissau beschäftigt, entstand THE EMBASSY, das ein Foto-Album aus dem Nationalarchiv zeigt. Es ist dieses Album, das – gefilmt mit einem Single-Shot und mit fixierter Kamera – durchblättert und kommentiert wird. Armando Lona, Journalist und Archivar, stellt dabei die Verbindung zwischen der Vergangenheit – dem Blick, dem Bildbestand und der Ordnung der Kolonisatoren – und der Gegenwart des westafrikanischen Staates her.

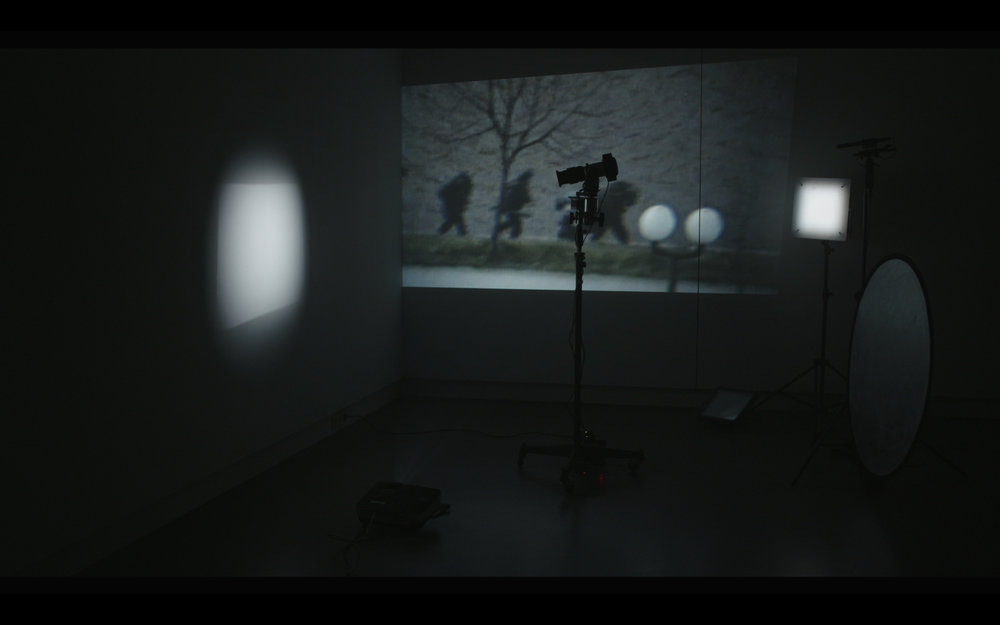

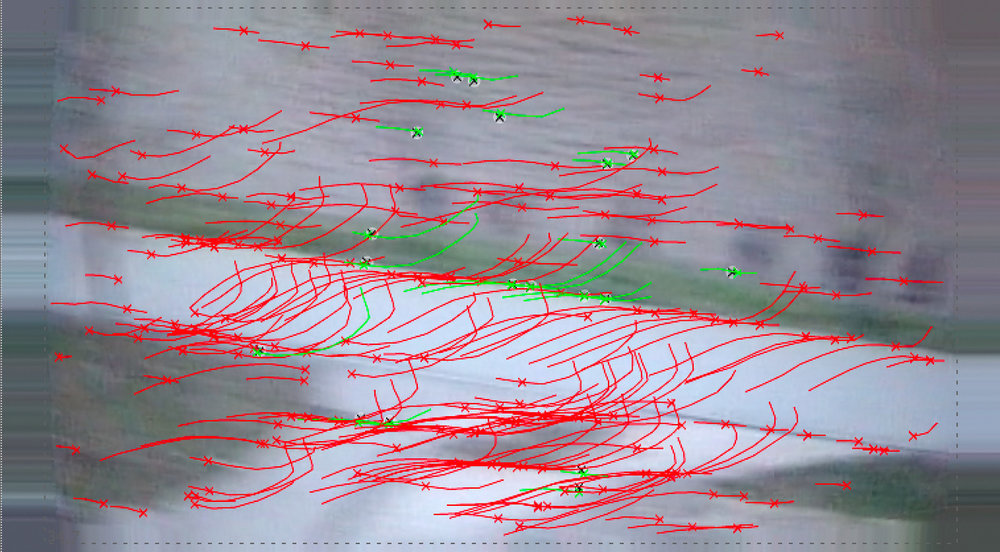

CAN’T YOU SEE THEM? – REPEAT ist das Ergebnis einer langjährigen Recherche in und künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Library Hamdija Kresevljakovic – Video Archive, einer Sammlung privater Videos, die aus der Binnenperspektive der eingeschlossenen Einwohner*innen während der Belagerung Sarajevos (1992-1995) angefertigt wurden. Ausgangspunkt von Clarissa Thiemes Installation ist die Aufnahme gebückt laufender, den Schutz eines Damms suchender Paramilitärs. Die Bedrohlichkeit der Situation ergreift den Filmenden, dessen Hand nicht in der Lage ist, ruhig zu arbeiten. Die zitternde Bewegung, die schwerlich das Geschehen vor der Kamera fasst, ließ Thieme tracken und die gewonnenen Daten in ein Motion-Control-System einspeisen. Dieses lässt einen auf ein Stativ angebrachten Bildwerfer die Original-Bewegung exakt ausführen. Allein das Bild ist ohne Inhalt, das Gefühl abstrahiert und in pure Motorik übersetzt.

Als institutionelle Praxen des „Archiv-Werdens“ wollen wir zudem Arbeitsweisen und Inhalte von bestehenden Archiven präsentieren: ex.oriente.lux von Claus Löser und Karin Fritsche (21. April um 17 Uhr) sowie re.act.feminism (18. April um 20.30 Uhr). Diese und weitere Beispiele engagierter, kritischer und aktivistischer Archivarbeit dienen neben den Ausstellungspositionen als Ausgangspunkt für unsere Podiumsdiskussion am 20. April um 18 Uhr. Unter der Moderation von Filmkritiker Dennis Vetter unterhalten sich die Filmhistorikerin Heide Schlüpmann, der Medienprofessor Simon Rothöhler und die Filmemacherin Gabriele Stötzer über Aspekte einer „Archivarbeit von unten“. Welche Bedeutung kann solchen Gegenarchiven zugeschrieben werden? Inwiefern können die Konservierung und Bewahrung von Material und der gleichzeitige Wunsch nach allgemeiner Zugänglichkeit und Prozesshaftigkeit zusammen gedacht werden und wie können sie sich ergänzen? Wie kann archivarische Praxis zur Möglichkeit werden, in Dialog zu treten? Durch welche Faktoren kann ein Archiv als fortlaufende Bewegung gedacht werden, die nicht nur retrospektiv Narrative entwirft und Geschichte festschreibt, sondern aktuelles Gestaltungspotential bereithält?

Ausstellung: 18. – 21. April – Schaubühne Lindenfels – Eintritt frei

| Do 18.4 Schaubühne | |

| 18 Uhr | Ausstellungseröffnung |

| bis 24 Uhr | Ausstellung |

| 19 Uhr | Lecture-Performance by Nadia Tsulukidze Big Bang Backwards 2018, 50’, in englischer Sprache |

| 20:30 Uhr | re.act.feminism #2 – a performing archive, 2011-2014 Vortrag von Beatrice Ellen Stammer zum „Wanderarchiv“ re.act.feminism |

| Fr 19.4 Schaubühne | |

| 16 – 24 Uhr | Ausstellung |

| 19 Uhr | Vortrag von Natascha Frankenberg Watermelon Woman |

| Sa 20.4 Schaubühne | |

| 16 – 24 Uhr | Ausstellung |

| 18 Uhr | Podiumsdiskussion |

| So 21.4 Schaubühne | |

| 16 – 24 Uhr | Ausstellung |

| 17 Uhr | Gabriele Stötzer und Claus Löser im Gespräch |

Arbeiten u.a.

18. April, Eröffnung um 18 Uhr

19. bis 21. April, jeweils von 16 bis 24 Uhr

BIG BANG BACKWARDS

Lecture-Performance / Video | Nadia Tsulukidze, 2018, 50′

THE EMBASSY

Video | Filipa César, 2012, 37′

CAN’T YOU SEE THEM? – REPEAT.

Installation with film (8′) / light projecting motion-control-system „CYST“ / Alu Dibon photo print | Clarissa Thieme, 2019

STAATSBEGRÄBNIS I

Radio play | German language, Ludwig Harig, 1969, 64′

TRISAL (and additional works)

Video | Gabriele Stötzer, 1986, 20′

GEMEINSAM UNERTRÄGLICH – EIN DOKUMENTARISCHES MOSAIK

Radio play | German language, Ernest Ah, Sabrina Saase and Lee Stevens from Kollektiv der Raumerweiterungshalle, 2018, 60′

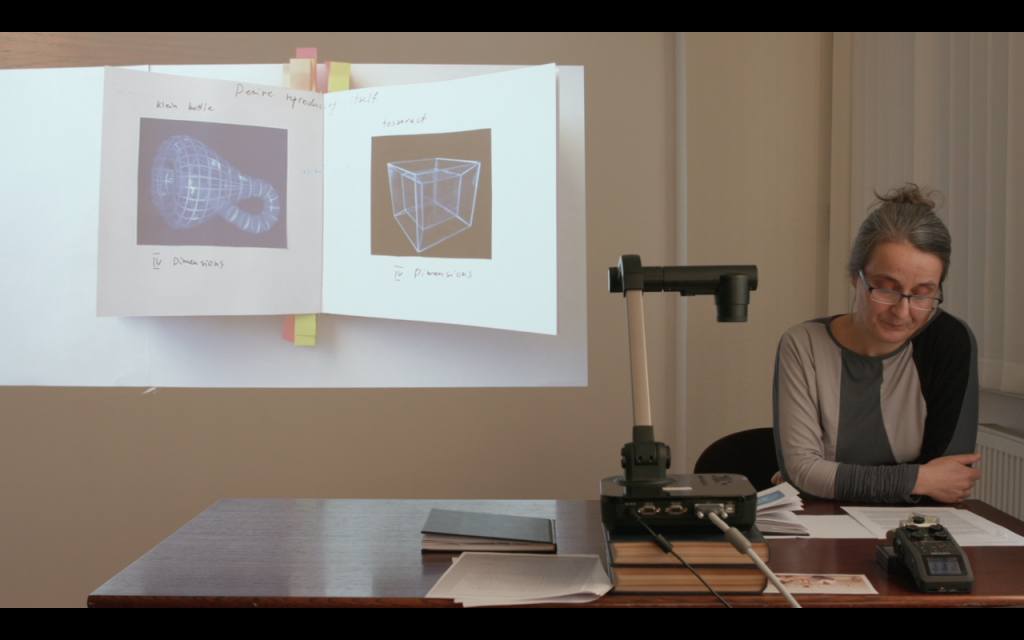

Lecture-Performance von Nadia Tsulukidze, 2018, 50′, in englischer Sprache

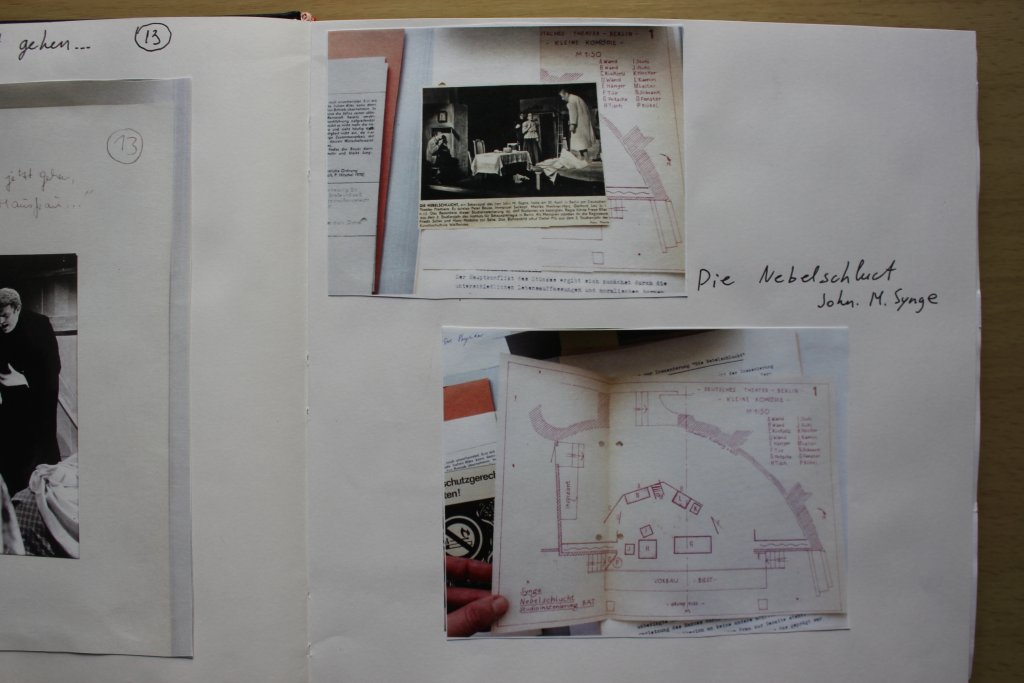

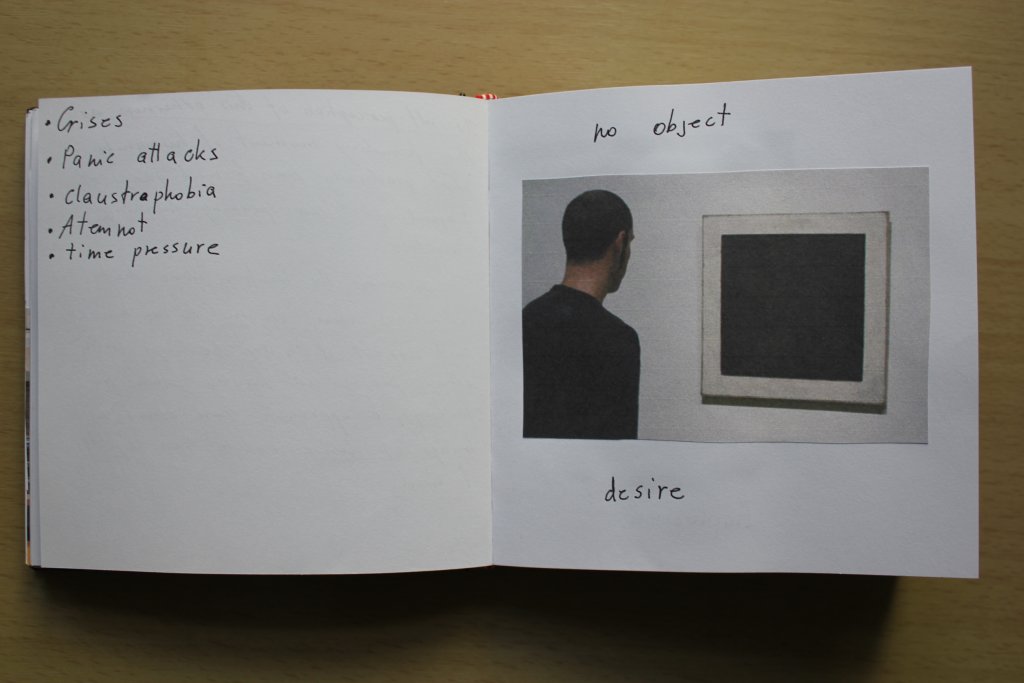

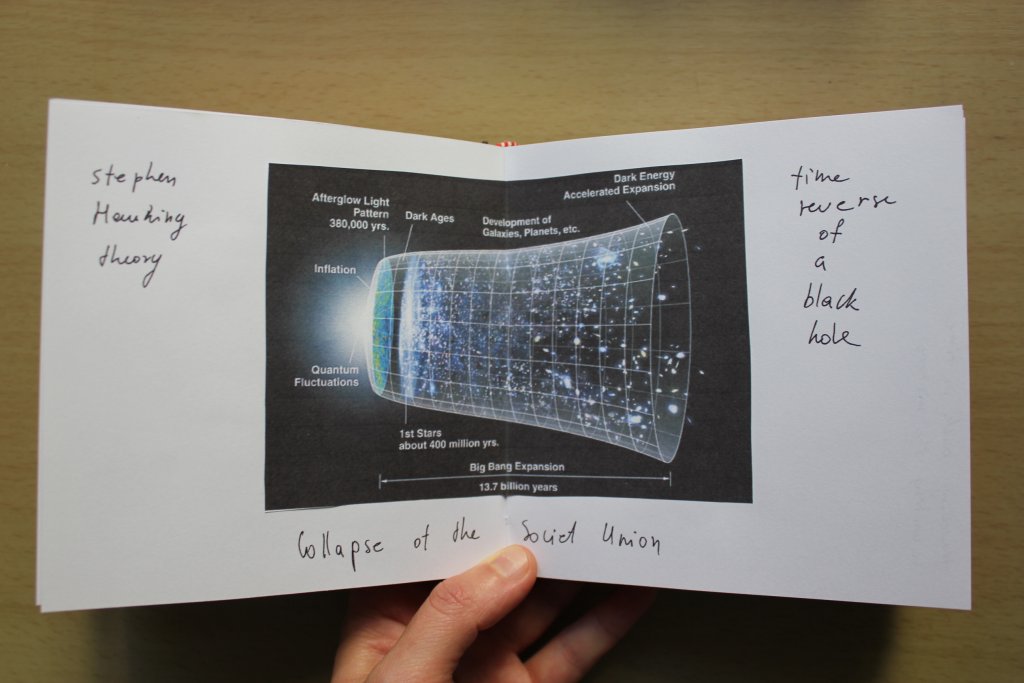

Im Rahmen des Projekts „wildes wiederholen“ hat sich Nadia Tsulukidze auf die Spuren der dissidenten Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin Freya Klier gemacht. Es entstand „Big Bang Backwards“, eine Lecture-Performance, die durch den Zugang zum Archiv der DDR-Opposition dokumentarische Zeugnisse der Oppositionellen Klier mit fiktiven Briefen und persönlichen Erfahrungen der Künstlerin selbst verbindet. Bedacht blättert Tsulukidze durch ein Album und kommentiert Skizzen, Fotografien, Handgeschriebenes. Formal handelt es sich um ein Tagebuch, das in seiner eigentlichen Gestalt als innerer Monolog angelegt ist und damit Autorin und Adressatin vereint. Das Tagebuch wird als künstlerische Praxis hier zum intersubjektiven Reflexionsraum: Die Existenz eines sonst nicht vorhandenen Publikums eröffnet neue Perspektiven auf (Archiv-)Material. Gleichzeitig entsteht durch vielschichtige Überlagerungen ein politischer Resonanzraum, in dem narrative Strukturen des Dokumentarischen, aber auch die Auslegung von Material und die Rolle, die das Individuum dabei spielt, hinterfragt werden. Ohne je tatsächlich in Kontakt mit Klier zu kommen oder auch nur ein Foto von ihr zu sehen, entwickelt sich die Idee von ihr als Gegenüber zu einer Realität und lässt eine ganz eigene erzählerische Praxis entstehen.

Nadia Tsulukidze ist 1976 in Tiflis, Georgien geborenen und aufgewachsen. Sie studierte dort Geige und anschließend Eurythmie in Stuttgart. Nach ihrer Rückkehr nach Georgien gründete sie 2005 Khinkali Juice, ein Multimedia Performancekollektiv, das international verschiedene Produktionen aufführte. Tsulukidze beendete 2010 ihr Masterstudium am DasArts in Amsterdam und lebt mittlerweile in Berlin.

18. April, 19 Uhr – Schaubühne Lindenfels – Eintritt frei

entstanden aus:

re.act.feminism – performancekunst der 60er und 70er jahre heute, 2008-2009

Vortrag von Beatrice Ellen Stammer zum „Wanderarchiv“ re.act.feminism

„performing archive“ ist zweierlei: die queere und feministische Video- und Performancekunst der 1960er und 70er Jahre einerseits zum inhaltlichen Fokus machend, ist andererseits auch das Archiv selbst als Performance angelegt. Als sogenanntes „Wanderarchiv“ bricht es mit der institutionalisierten Räumlichkeit klassischer Archive. Durch internationale Zusammenarbeit mit Künstler*innen, Künstlerkollektiven, Universitäten und Akademien entstand eine Sammlung, die zwischen 2011 und 2013 fast zwei Jahre europaweit unterwegs war. Mehr als 200 Künstler*innen sowie Künstler*innenkollektive über zwei Generationen sind Teil des Projekts. Dabei ist der Grundgedanke prozessual, denn durch Veränderung von Bedingungen der Zugänglichkeit zu Archiven werden Perspektivwechsel ermöglicht, das Material kann neu gelesen oder alternativ interpretiert werden.

„re.act.feminism #2 – a performing archive” verfolgt das Ziel, den „Blick über den Kanon des Bekannten und Eingeschriebenen hinaus zu erweitern, um die Vielfalt und Komplexität performativer Strategien sichtbar zu machen“. Beatrice Ellen Stammer stellt das Projekt, das sie zusammen mit Bettina Knaup kuratierte, anhand exemplarischer Filmausschnitte vor.

18. April, 20.30 Uhr – Schaubühne Lindenfels – Eintritt frei