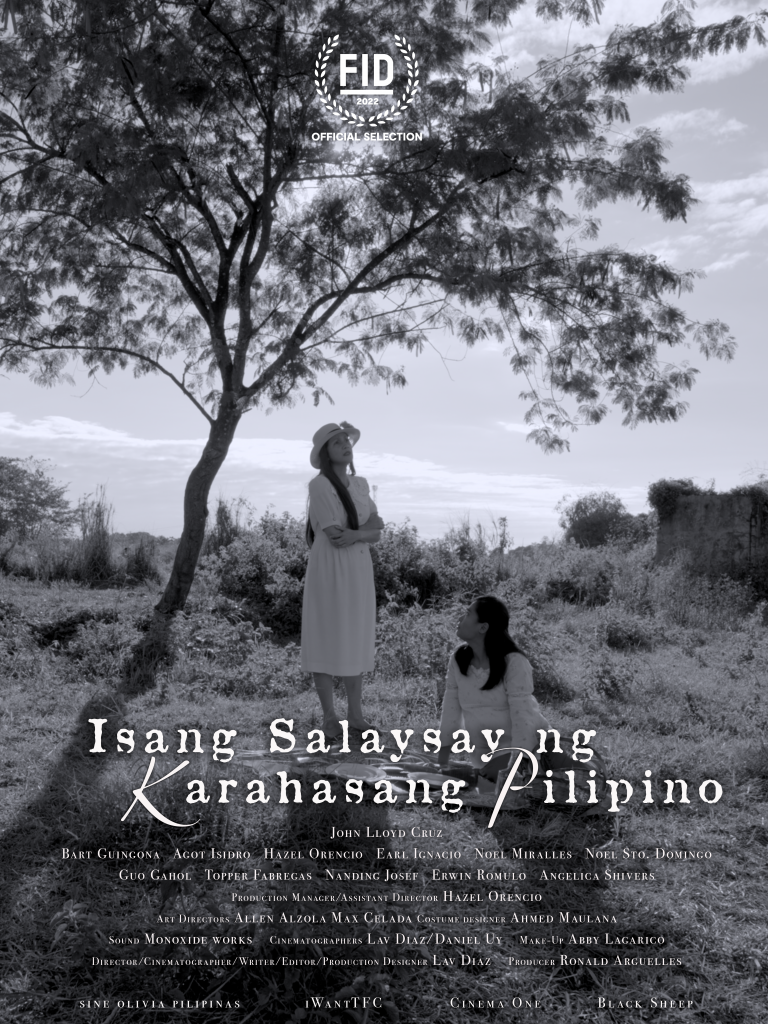

PH 2022, R: Lav Diaz, D: John Lloyd Cruz, Shaina Magdayao, Hazel Orencio, 412’, OmeU, DCP

„[T]hey always label my works as long film, slow cinema or, even, comatose cinema, then, why not a sine-nobela (film-novel). My works were and are, actually, written freely like novels or long poems.“ So der Filmemacher, Drehbuchautor, Produzent, Kameramann und Komponist Lav Diaz anlässlich seines neuen Films A TALE OF FILIPINO VIOLENCE.

Diaz‘ Erzählen ist häufig so breit, dass die Laufzeit einen regulären Kinostart ausschließt. So werden die Filme nur auf Festivals gesehen oder – der häufigste Fall – zuhause gestreamt. Dabei sind es Leinwandfilme, die vom Dispositiv Kino leben: Das Gefühl für Zeit kommt einem abhanden, Räume falten sich immer weiter auf, die Objektwelt teilt sich auf neue Weise mit. Es gibt die Ruhe, sich in alles einzusehen, auch herauszugehen und ohne Mühe wieder einzusteigen.

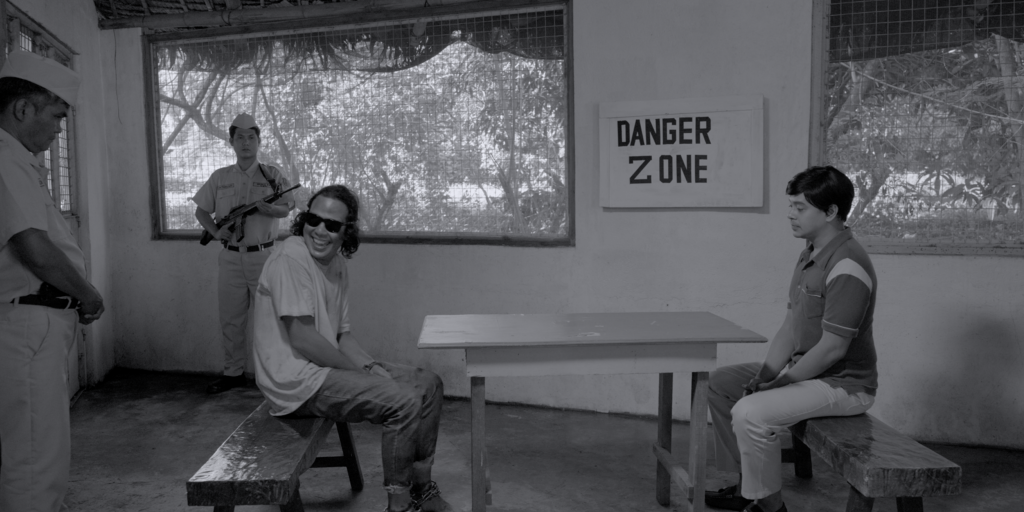

Die neue siebenstündige Filmnovelle erzählt in Schwarzweiß von der Allgegenwart der Gewalt in Diaz‘ Heimatland. Angesiedelt in der Hochphase der Diktatur von Ferdinand Marcos (1973-74) folgen wir dem Feudalherren Servando Monzon III, wie er angesichts des Terrors zu hinterfragen beginnt, sich den Traumata seiner Generation stellt. Die Adaption einer Kurzgeschichte von Ricardo Lee ist mehr als ein Geschichtsfilm: Es ist eine Parabel, die bis zur spanischen Eroberung zurückreicht und ins Gegenwärtige hineinragt. Vor kurzem wurde Ferdinand Marcos Jr. zum neuen Präsidenten gewählt …

| So 17. Sept | Luru Kino in der Spinnerei |

| 12:00 Uhr | € 8 (7 erm./red.) |

CA 2022, R: Kyle Edward Ball, D: Lucas Paul, Dali Rose Tetreault, Ross Paul, Jaime Hill, 100’, OmeU, DCP

Ein nicht greifbares Grauen ist in einem Haus zu spüren, als die beiden Kinder Kevin und Kaylee eines Nachts allein zu Hause sind. Der Vater ist verschwunden und bald werden sie mit unheimlichen Kräften konfrontiert.

Der Horrorfilm SKINAMARINK profitiert von seinen gewollten Unvollkommenheiten, bedingt durch ein Budget von 15.000 Dollar. Die grobkörnige Bildästhetik verleiht dem Film eine gespenstische Realität. Die wiederholten Aufnahmen von auf dem Boden verstreutem Spielzeug, von Türrahmen und Wänden zeugen von einer spezifischen und effektiven Horror-Ästhetik. Aufgrund des einfachen Settings wirken die Aufnahmen oft mehrdeutig, so dass nicht immer klar ist, was gerade zu sehen ist. Die beengende Atmosphäre wird durch das Sounddesign unterstützt. Die Dialoge sind gedämpft, an einigen Stellen helfen Untertitel. Diese Methode zieht das Publikum mitten in einen formal strengen Albtraum hinein – die dumpfe Tonqualität zwingt die Zuschauenden, genauer hinzuhören und dem Gesagten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Gleichzeitig klingen Dinge oft zu nah, so dass man sich zurücklehnen will. Diese widersprüchlichen akustischen Hinweise versetzen eine:n in einen ständigen Zustand des Hinein- und Herauslehnens und machen das Publikum zu einem:r aktiven Teilnehmer:in des Grauens.

| Sa 16. Sept | Luru Kino in der Spinnerei |

| 22:30 Uhr | € 6,5 (5,5 erm./red.) |

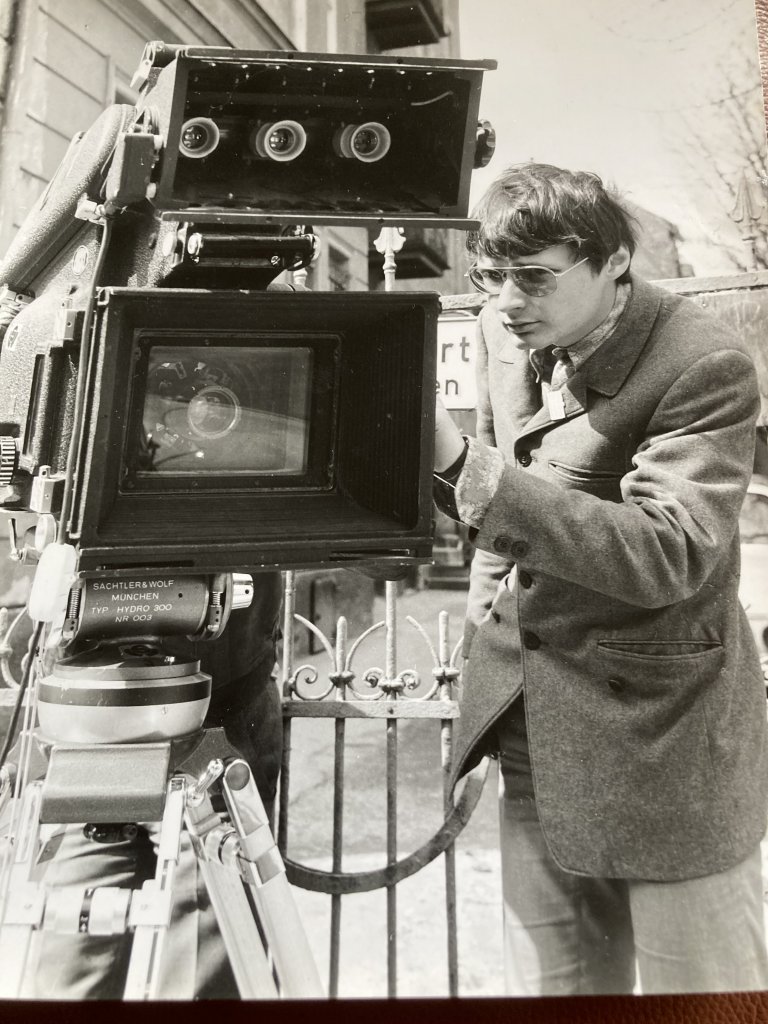

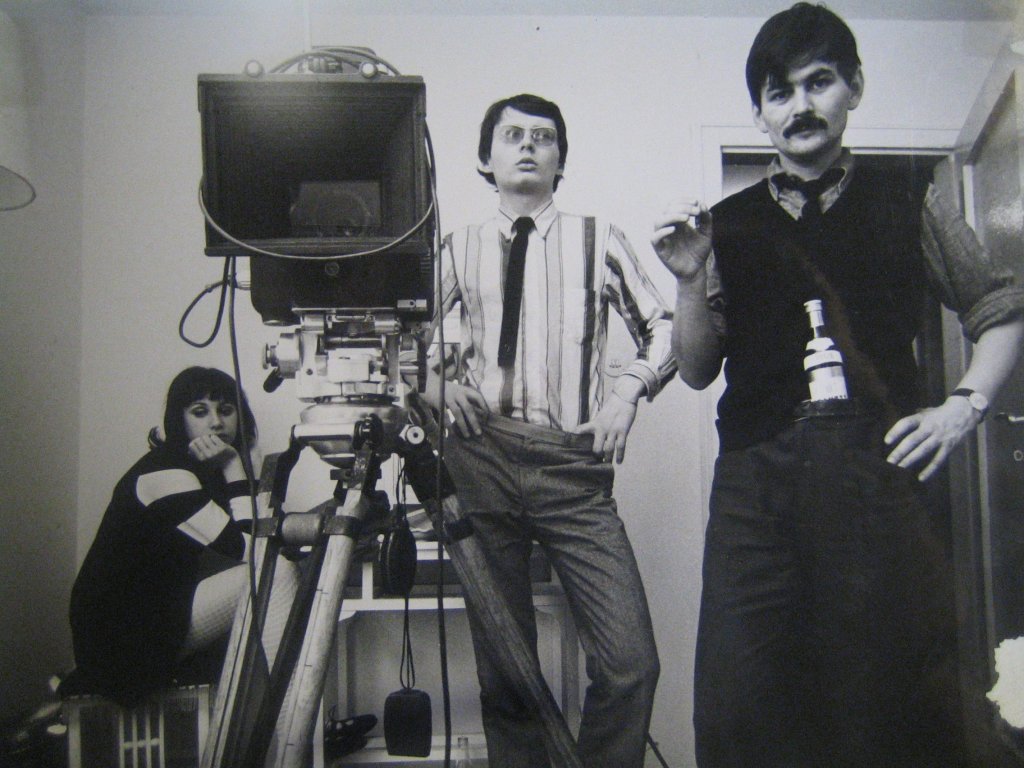

Hommage | Martin Müller

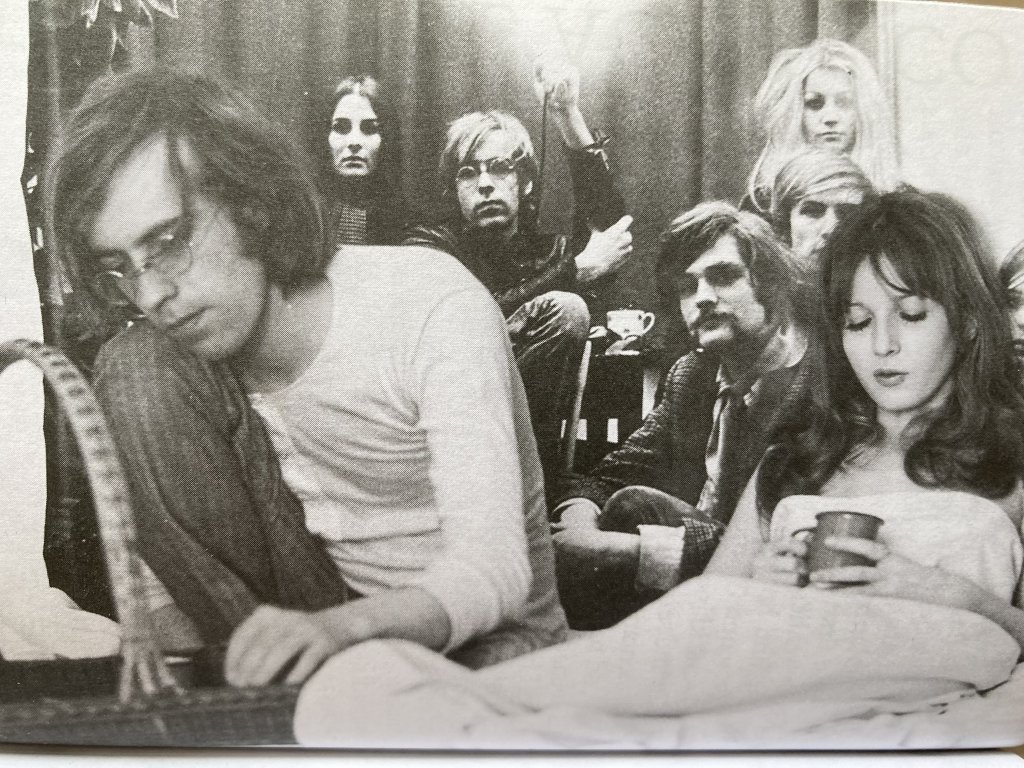

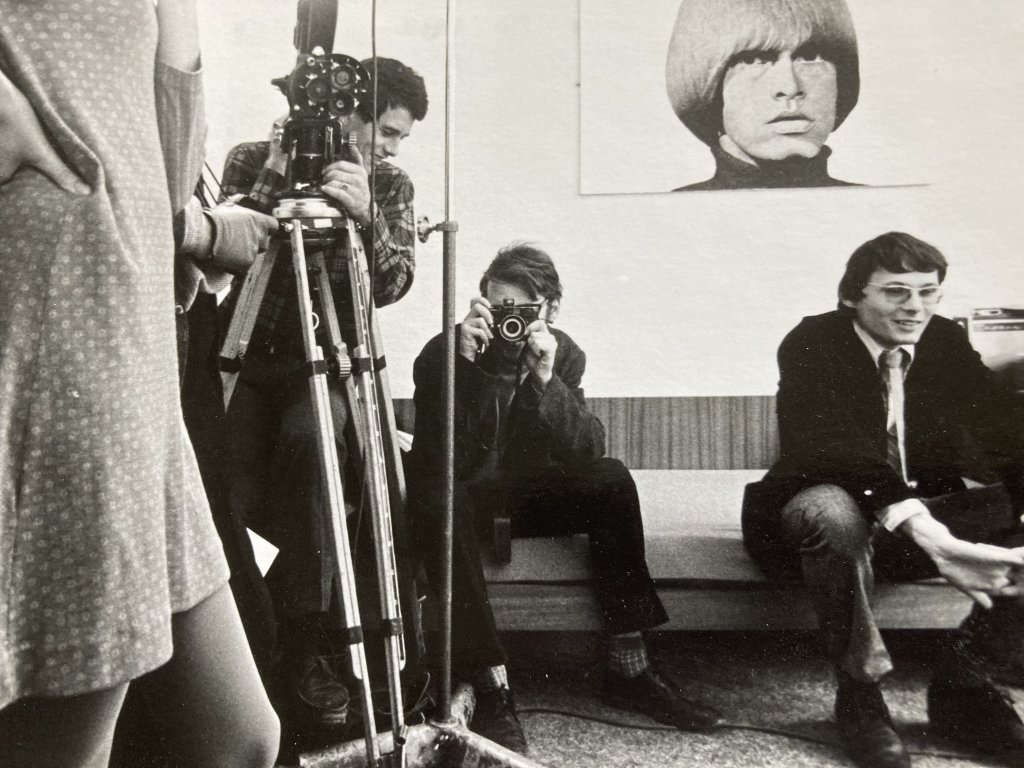

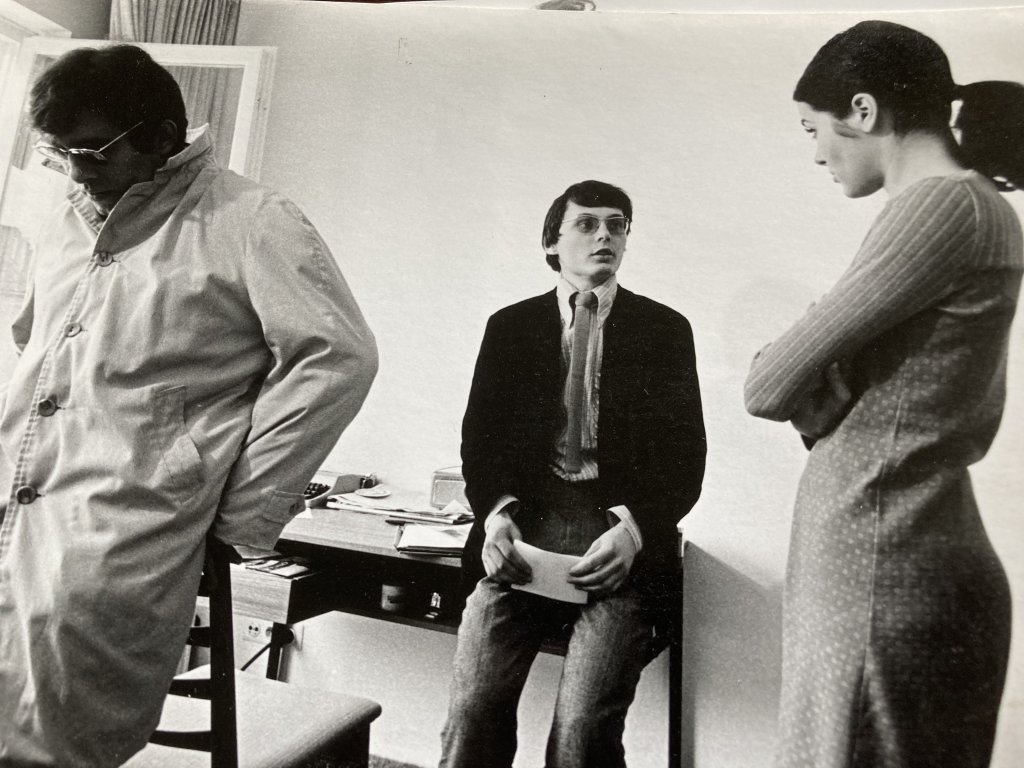

Martin Müller (*1947 in Pausa/Vogtland) ist heute leider weitgehend ein Unbekannter des deutschen Kinos. Das liegt wohl teils an seinem schmalen OEuvre als Regisseur – knapp zehn Kurz- und Langfilme entstanden zwischen 1967 und 1982 (hinzu kommen zahlreiche Regieassistenzen und Tonarbeiten) –, hat aber auch mit der gängigen Rezeption der Oberhausener und des Neuen Deutschen Films zu tun. Im Schatten von Kluge, Schlöndorff, Wenders, Fassbinder und Co. stehen nämlich bis heute einige der interessantesten Filmemacher:innen der Zeit. Was für Müller zutrifft, gilt so auch für die sogenannte Münchner Gruppe, deren jüngstes Mitglied er war. Zwischen 1964 und 1972 schufen hier Jungfilmer wie Klaus Lemke, Rudolf Thome, Max Zhilmann, Eckhart Schmidt – und an der Peripherie u.a. May Spils, Werner Enke und Marran Gosov – Filme, die sich sowohl vom gediegenen Kino der Großstudios als auch vom politisiert-pädagogischen Impetus der selbsternannten Erneuer des deutschen Films abhoben. Ihr Kino sollte lässig daherkommen, mit dem eigenen Leben und Empfinden zu tun haben. Ein uneitles, häufig lustiges Gegenwartskino, das seine Ziel- und Tendenzlosigkeit stolz vor sich herträgt.

ANATAHAN, ANATAHAN

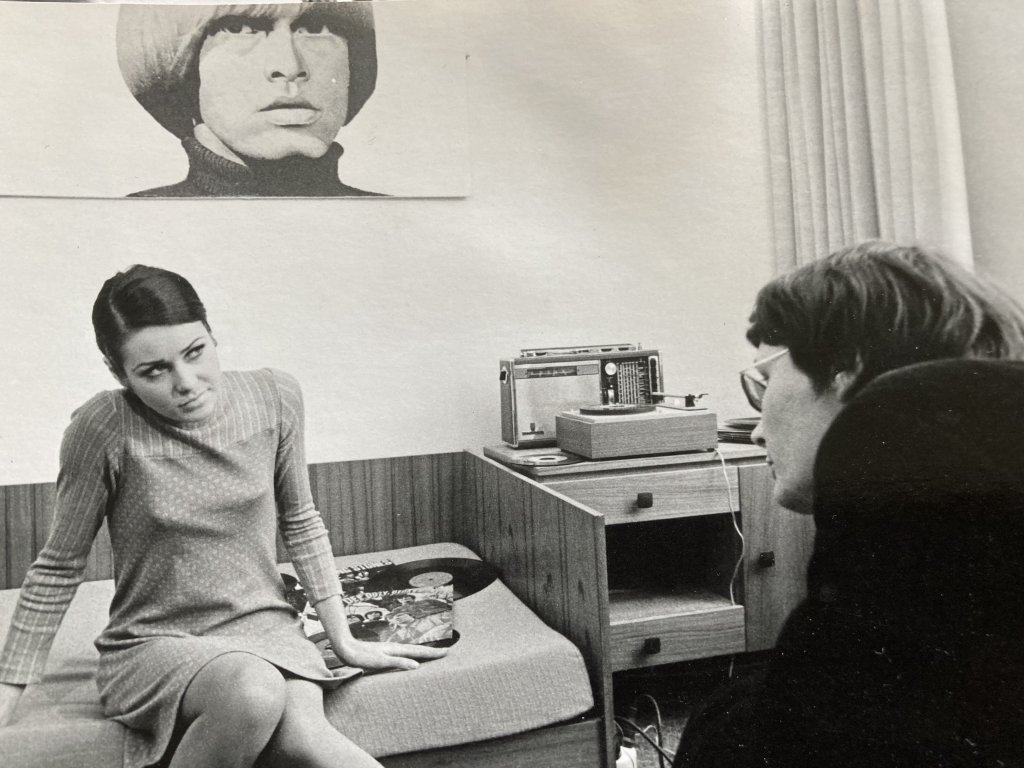

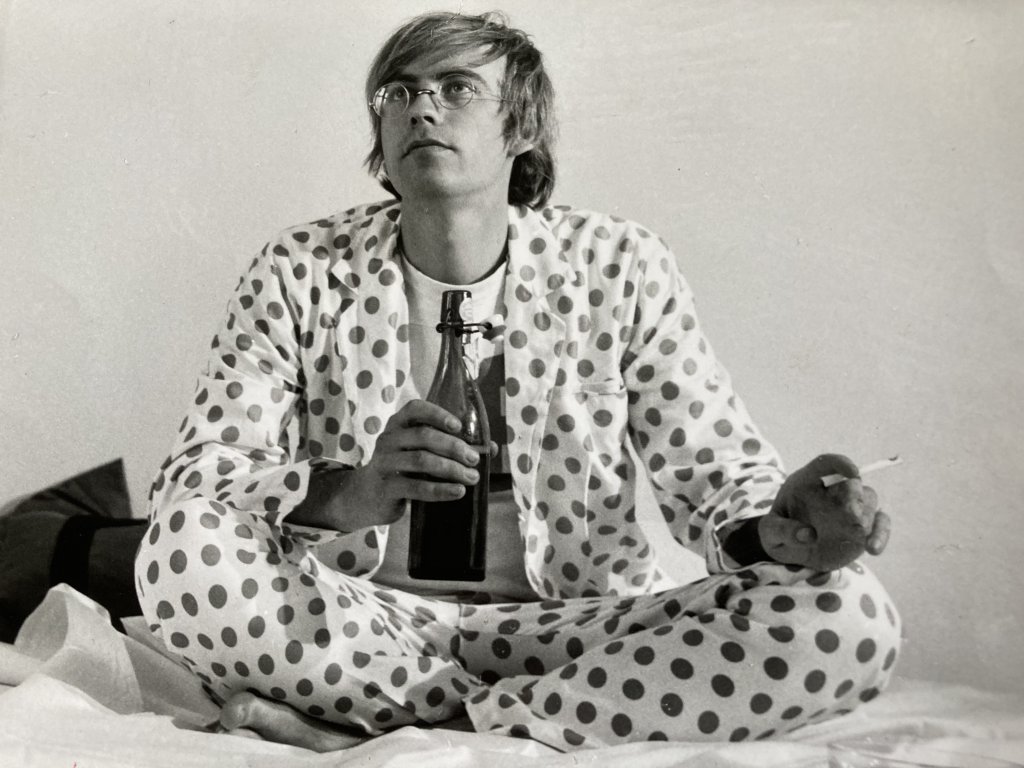

DE 1968, R: Martin Müller, D: Veith von Fürstenberg, Klaus Lemke, Sonja Lindorf, Werner Enke, 50’, dt. OV, digital

Der Vorspann listet die Namen der „Beteiligten“ ohne Funktionen nacheinander auf, vermengt dabei Filmcrew und eigene Idole: Martin Müller, Bob Dylan, Veith von Fürstenberg, Amon Düül II, Sonja Lindorf. In der Schwabinger WG wird nämlich viel Musik gehört – mit ihr gelebt.

Man lebt in den Tag hinein, hält sich mit Statist:innenjobs über Wasser (auf jede Produktion mit Langhaarigen sei man eh abonniert), ruft sich von Zimmer zu Zimmer an, wenn man etwas braucht, plant ein Theaterstück, dessen Text schlicht aus einer Collage herausgerissener Seiten von Klassikern besteht. Am Ende bleibt von diesem Vorhaben nur der Musikpart übrig. „Erfolgreicher“ ist da schon Veith, der einen Kurzfilm namens ANATAHAN, ANATAHAN gedreht hat. Dort streift ein von Werner Enke verkörperter Slacker durch die Straßen und bezahlt partout nicht für Obst und Kaffee. Der im letzten Jahr verstorbene Outlaw-Independent-Auteur Klaus Lemke ist in seiner Rolle des deutschen Hollywoodregisseurs von diesem Debüt beeindruckt, verspricht Veith eine Karriere. Als Jungfilmer, der es mit dem Pseudonym „Montgomery Hathaway“ über den großen Teich geschafft hat, greift er auch augenzwinkernd den Hollywoodfimmel der Münchner Gruppe auf. Wunsch, Ironie und die Realität des eigenen Alltags fließen in ANATAHAN, ANATAHAN ineinander. Ein vergessenes Meisterwerk des unangepassten BRD-Kinos jenseits jeder Problemfilmhaftigkeit.

Vorfilme

DIE KAPITULATION

DE 1967, R: Martin Müller, D: Katja Borsche, Klaus Lemke, Marran Gosov, 10’, dt. OV, 35mm

DER ZINNSOLDAT

DE 1968, R: Martin Müller, D: Uschi Obermaier, Christian Fiedler, 11’, dt. OV, 35mm

UNSER DOKTOR

DE 1970, R: Martin Müller, D: Martin Müller, Max Zhilmann, Veith von Fürstenberg, 10’, dt. OV, 35mm

Der mittellange Hauptfilm wird ergänzt um drei Kurzfilme von Müller, die in zeitlicher Nähe zu ANATAHAN, ANATAHAN entstanden und für seinen spielerischen Umgang mit der kleinen Form stehen: DIE KAPITULATION (1967), DER ZINNSOLDAT (1968) und UNSER DOKTOR (1970). Die raren 35mm-Kopien – Unikate! – stellt uns Bernhard Marsch zur Verfügung, Filme- und Kinomacher sowie Gründungsmitglied des unter Cinephilen legendären Kölner Filmclubs 813 e.V. Marsch kennt sich wie kaum ein:e andere:r mit der Münchner Gruppe und dem BRD-Kino der 1960er bis 80er jenseits von Papas und Wenders-Schlöndorffs-Kino aus. Er wird mit Martin Müller und euch zu seinem Werk und dessen Entstehungszeit ins Gespräch kommen.

| Sa 16. Sept | Luru Kino in der Spinnerei |

| 20:00 Uhr | In Anwesenheit von Martin Müller. Das Gespräch führt Bernhard Marsch (Filmclub 813 Köln). € 6,5 (5,5 erm./red.) |

Retrospektive | ANIMAL REALITIES

LE SANG DES BÊTES aka BLOOD OF THE BEASTS

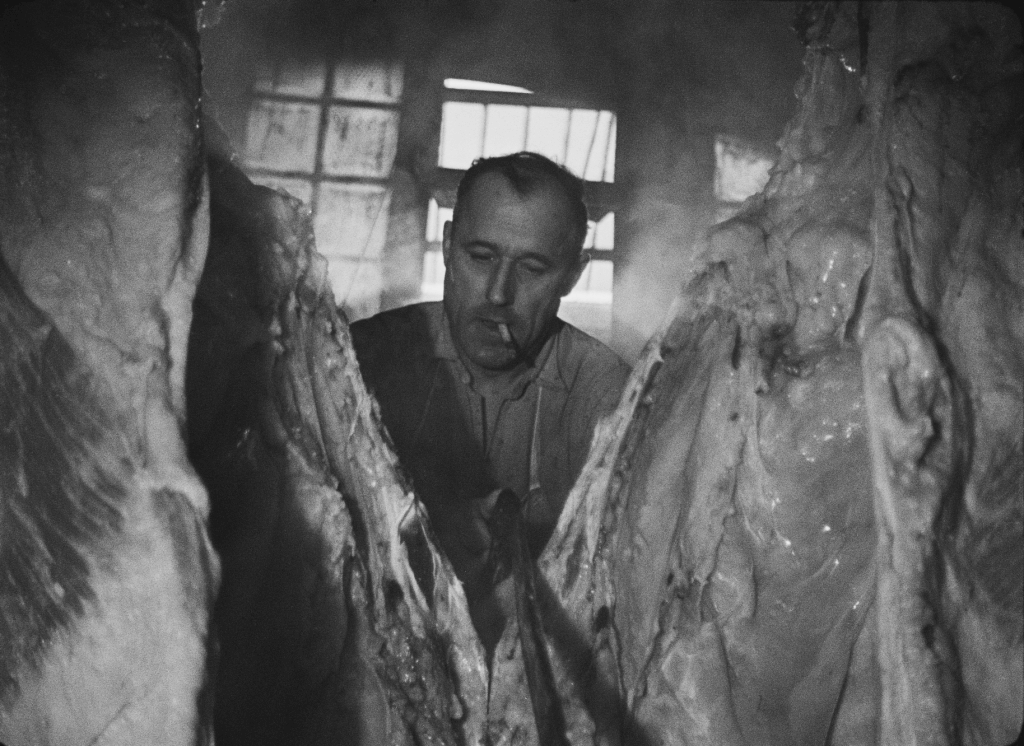

FR 1949, R: Georges Franju, Dok, 23’, OmeU, DCP

BLOOD OF THE BEASTS ist Georges Franjus (1912-87) schonungslose Schilderung des Alltags in Schlachthäusern an der Peripherie von Paris. Den ersten Minuten des Films – ein sinnlich-poetischer Streifzug durch Vororte – merkt man die harsche Realität dessen, was in den von körperwarmem Tierblut dampfenden Schlachthallen bald folgen soll, noch nicht an. Dabei interessiert sich der Kurzfilm gleichermaßen für den ästhetischen Eigenwert, den die Schwarzweißbilder den detaillierten Schlachtungen abringen, wie für die aussichtslose Situation der Tiere.

LEVIATHAN

FR/UK/US 2012, R: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paraval, Dok, 87’, engl. OV mit dt. UT, DCP

Auch in LEVIATHAN des Sensory Ethnography Lab – eine experimentelle Filmsektion für audiovisuelle Anthropologie der Universität Harvard, der wir 2018 unsere Hommage widmeten – tritt die Filmästhetik mit der porträtierten Nahrungsmittelindustrie in ungewohnten Dialog: Wir befinden uns auf einem Hochsehfischkutter, doch was genau zu sehen und hören ist, scheint verunklart. Das Filmemacher:innen-Duo Véréna Paravel und Lucien Castaing-Taylor geht es offensichtlich nur bedingt ums Verstehen der Arbeitsprozesse, die auf den schwimmenden Fabriken anfallen. Im Zentrum steht vielmehr, in „unnatürlich“ gewählten Perspektiven (speziell mittels Mikro- und GoPro-Kameras) eine genuine Kino-Erfahrung dieses Extremortes zu erschaffen, bei der Mensch, Tier und Technik zu einer Art mystischen Sinfonie verschmelzen.

Sa 16. Sept | ANIMAL REALITIES Luru Kino in der Spinnerei |

| 18:00 Uhr | € 6,5 (5,5 erm./red.) |

Vertonung | Richard Siedhoff

Im Musikinstrumentenmuseum der Universität, das im GRASSI Museum Leipzig beheimatet ist, türmt sich hinter der Leinwand des großen Saals eine echte kinogeschichtliche Rarität auf: eine 1929 erbaute Kinoorgel der Firma M. Welte & Söhne. Die sogenannten Welte-Orgeln wurden für den Stummfilm als Begleitinstrument entwickelt. Mit ihrem facettenreichen Pfeifenwerk lässt sich ein ganzes Orchester imitieren. So ertönen Oboen, Pauken, Trompeten und Kastagnetten, aber eben auch – und das ist das eigentliche Spektakel: Telefonklingeln, Rummelgeräusche, Schiffssirenen, Lokomotiven und vieles mehr. Effektregister machen es möglich, dass die Interpret:innen die Leinwandphänomene mit Sounds begleiten konnten, die das Publikum vom modern gewordenen Alltag her kannte.

Die aus mehreren tausend Teilen bestehende Leipziger Kinoorgel wurde 2006 aufwendig restauriert. Heute existieren nur noch wenige der oftmals ausrangierten oder kriegszerstörten Orgeln; am ehesten noch im filmmusealen Kontext und mit leider überschaubaren Einsätzen. In Kooperation mit dem GRASSI Museum möchte das GEGENkino diese altehrwürdige wie eindrucksvolle Kulturtechnik wiederbeleben und zugleich mit einer Filmkultur verzahnen, mit der sie ursprünglich in keinerlei Zusammenhang stand: dem transgressiven US-Undergroundkino der 1980er Jahre.

BEGOTTEN

US 1989, R: E. Elias Merhige, D: Brian Salzberg, Donna Dempsey, Stephen Charles Barry, 72’, ohne Dialog u. stumm projiziert, 16mm

E. Elias Merhiges (*1959 in New York) Low-Budget-Film BEGOTTEN ist ein Schlüsselwerk des postklassischen, semi-narrativen Experimentalfilms. In grobkörnigen Schwarzweißbildern – sie wirken so, als hätte man sie auf einer verwaschenen VHS gefunden – zieht vor unseren Augen ein Fiebertraum vorbei. Ohne sprachliche Vermittlung werden wir in eine schemenhafte Welt katapultiert, in der Gestalten mit (je nach Interpretation) altertümlichen oder außerweltlichen Kostümen durch Kraterlandschaften schlurfen, Rituale praktizieren und sich gegenseitig Schmerzen zufügen. Die Tonebene des Films ist gegenüber der wuchtigen Visualität stark zurückgenommen, besteht aus dronigen Klangteppichen und Sounds, die lose Entsprechungen zum Gezeigten suchen. Naheliegend also, eine klangliche Neuinterpretation zu wagen! Mit der Kinoorgel können so alle Register gezogen werden: Von romantisch-orchestraler Unterstützung der Bildmystik bis zu verfremdenden Einsätzen mittels der Effektregister ist alles möglich – und erwünscht. Der Regisseur Merhige zu unserem Konzept: „The combination of the historical cinema organ, a renowned artist like Richard Siedhoff, and my film has the potential to create a unique and profound experience for the audience. (…) It‘s truly fascinating and I applaud their innovative spirit.“

SCHENEC-TADY III

DE 1976, R: Heinz Emigholz, 20’, stumm, 16mm

Auch beim filmischen Vorprogramm betreten wir gemeinsam Neuland: Heinz Emigholz‘ (*1948 in Achim) SCHENEC-TADY III schlägt man üblicherweise dem strukturalistischen Film zu – einer Konzeption von Film, die sich mit mathematischer Strenge den filmischen Grundelementen Zeit und Raum annimmt. Wie Emigholz’ Film stumme Schwarzweißbilder einer Waldlichtung zu immer neuen Konstellationen arrangiert und invertiert, ist kein dröges Experiment, sondern fast schon Leinwand-Expressionismus.

Der Pianist und Organist Richard Siedhoff begleitet Stummfilme mit Eigenkompositionen und Improvisationen in namhaften Filminstitutionen wie den Stummfilmtagen Bonn, der Weimarer Stummfilm-Retrospektive und dem Zeughauskino Berlin. Eigentlich auf historische Spielpraxen spezialisiert wird er nun die Kinoorgel „zweckentfremden“ und ihre Klangvielfalt ausreizen. Nicht genug: Der analogfilmaffine Musiker stellt auch seine beiden 16mm-Projektoren auf – ein rein analoger Abend!

| Fr 15. Sept | Grassi Museum |

| 20:00 Uhr | € 12 VVK / € 14 AK |