BRD 1984-86, R: Hartmut Bitomsky, Dok, 91′, OmeU, 35mm

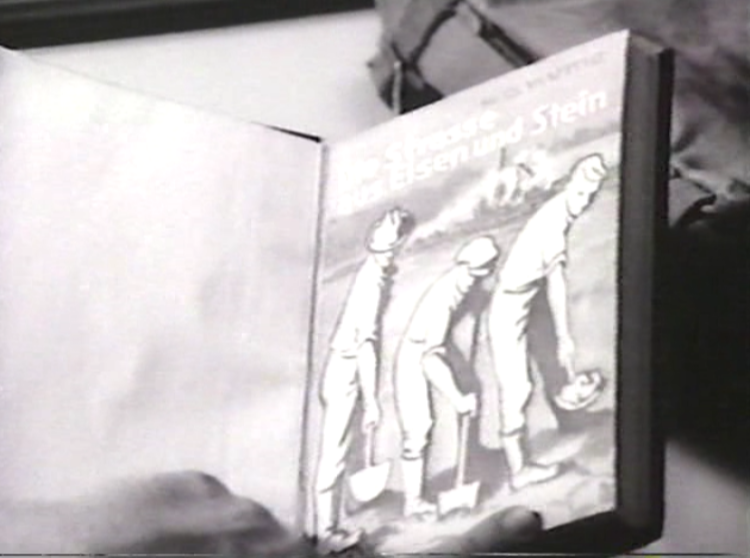

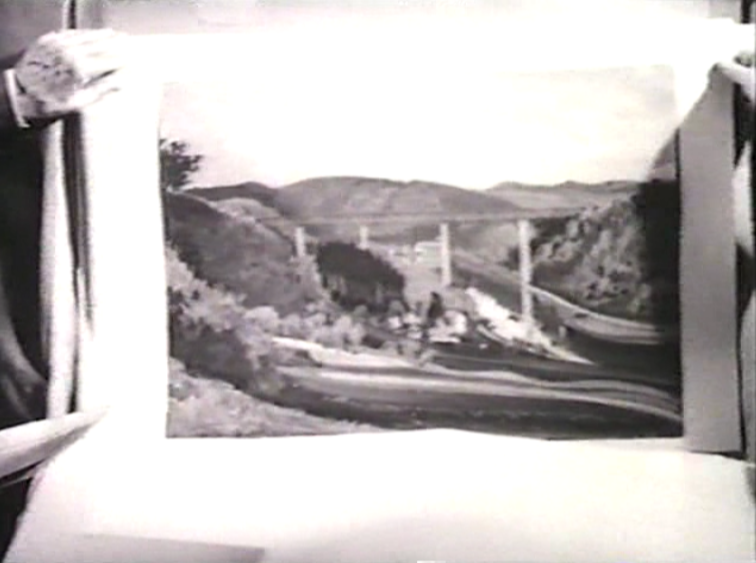

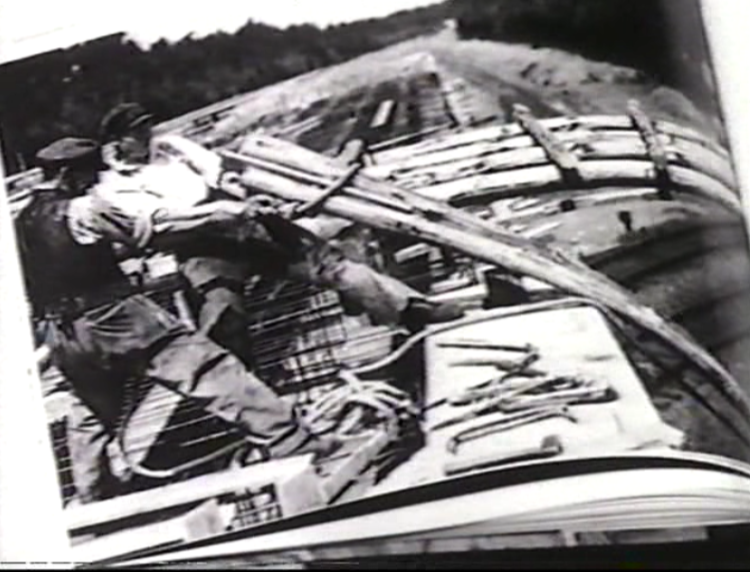

Pläne für eine deutsche Autobahn hatte die Straßen- und Automobilindustrie bereits vor 1933, erst von Hitler und seinem Generalinspektor für deutsches Straßenwesen wurde sie zum propagierten Vorzeigeprojekt gemacht. Doch was sie vor allem schufen, ist ihre kalkulierte Ästhetik. Das Betrachten überstrahlte die eigentliche Funktion. Zustande kam sie unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, wurde in der Folge spärlich befahren, kann mitnichten als eine geglückte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gelten, war mit Kriegsbeginn nie eine strategische „Militärstraße“ – und doch werden die unzähligen Filme, Fotos, Gedichte, Postkarten, Gemälde und Romane, die sie begleiten, nicht müde, sie zu preisen: „Die Bücher und Bilder waren die Fassade der Autobahn. Das meiste ist Selbstlob oder Beschwichtigung. Die Autobahn ist nützlich und sie ist schön. Es wird einem bewiesen, was eigentlich doch hätte evident sein müssen. Man spürt die Last des Beweises.“

Gebetsmühlenartig wird der enthusiastische Arbeiter ins Bild gesetzt, ordnet sich der Einzelne dem großen Ganzen unter. Es wird betont, dass sich die moderne Straße im Einklang mit der idyllischen Natur befände. Eine Unmenge derartiger NS-Bildproduktionen wird hier aus den Archiven geborgen und kompiliert. Dem von Hartmut Bitomsky eingesprochenen Voice-Over ist es um ihre Entmythologisierung zu tun. Undogmatisch in der Form, lässt REICHSAUTOBAHN aber auch klassisch Zeitzeugen und Experten zu Wort kommen.

15. April, 21 Uhr – Luru Kino in der Spinnerei – € 6,5 (5,5 erm.)

[Arbeit am Bild | Einblicke in das Werk von Hartmut Bitomsky]

Salomé Lamas ist eine der derzeit interessantesten jungen Filmemacherinnen. Sie arbeitet sowohl im Kino als auch im Kontext bildender Kunst, mal mit minimalen Settings und reduzierten filmischen Operationen, dann wieder im essayistischen Modus, zwischen Dokumentation und Fiktion wechselnd, mit mehrfach neben- und übereinander gelegten Bedeutungsschichten. Um sich auf diese absichtlichen und zufälligen Durchdringungen von Fakt und Fiktion beziehen zu können, hat Lamas den Begriff „Parafiktion“ eingeführt, der sich in ihrer Praxis als spielerischer Umgang mit der Vorstellung von Geschichte und individueller Erinnerung darstellt, als Offenlegung der Konstruktionsmechanismen vermeintlich objektiver Erzählungen und als Infragestellen menschlicher Urteilskraft. Damit begeben sich die Filme ins Zentrum des Diskurses um Wahrheit und zuverlässiges Erzählen, der bei ihr interessanterweise theoretisch in ihren Publikationen parallel geführt wird.

Inhaltlich geht es in den Filmen immer auch um die Darstellung des scheinbar Unzeigbaren, des Unterdrückten, von Traumata und Gewalt. In größter Ruhe etwa berichtet der Protagonist von TERRA DE NINGUÉM (2012) von ungeheuerlichen Grausamkeiten, die er begangen hat, von Rassismus und Gewalt. Ein Unterfangen auf unsicherem Gelände: Erinnerungen und deren Aufhübschungen, Bericht und Selbstinszenierung überlappen einander. Vom selbsternannten, aber von anderen Staaten nicht anerkannten Mikrostaat Transnistrien und dortigen, fluiden Identitäten berichtet EXTINCTION (2018), während ELDORADO XXI (2016) die Landschaften des globalen Kapitals, Abraumhalden in den peruanischen Anden zeigt, auf denen Gold unter lebensfeindlichen Bedingungen gewonnen wird. Die Arbeiter*innen äußern sich selbst.

Geboren 1987 in Lissabon, studierte Lamas Regie und Schnitt an der Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) in Lissabon sowie an der Prager Filmhochschule FAMU. Darüber hinaus absolvierte sie ein Kunststudium am Sandberg Instituut in Amsterdam und promoviert derzeit in Filmwissenschaften an der Universität Coimbra. Ihre Arbeiten werden von „O Som e a Fúria“ produziert, einem Produktions- und Distributionsnetzwerk, das wesentlich zur Sichtbarkeit des portugiesischen Auteur-Cinemas beiträgt.

| Di 16.4 UT Connewitz | |

| 19 Uhr | Kurzfilmrolle Ubi Sunt PT 2017, Dok, 30′ OmeU, DCP A Torre PT 2017, Dok, 30′ OmeU, DCP Theatrum Orbis Terrarum PT 2017, Dok, 30′ OmeU, DCP Coup de Grâce PT 2017, Dok, 30′ OmeU, DCP |

| 21 Uhr | Terra de Ninguém (No Man’s Land) PT 2012, R: Salomé Lamas, 72’, Dok, OmeU, DCP |

| So 21.4 Schaubühne | |

| 20 Uhr | Extinction POR/ D 2018, R: Salomé Lamas, 80’, Dok, OmeU, DCP |

| 22 Uhr | Eldorado XXI PT/F 2016, R: Salomé Lamas, 125’, Dok, OmeU, DCP |

THEATRUM ORBIS TERRARUM

PT 2013, D: Cavaleiros do Mar, João Fernandes, 30′, OmeU, DCP

A TORRE

PT 2015, Dok, 8′, OmeU, DCP

UBI SUNT

PT 2017, Dok, 30′, OmeU, DCP

COUP DE GRÂCE

PT 2017, D: Miguel Borges, Clara Jost, João Pedro Benard, 25′, OmeU, DCP

Im Nebeneinander der in der Kurzfilmrolle versammelten Arbeiten werden zentrale Motive und Narrationen erkennbar, die in Lamas‘ Arbeit besonders präsent sind, so etwa das Verhältnis zwischen Erzählung und seiner visuellen Darstellung oder die Bedeutung von Fiktion in jeder Art des Storytellings – vor allem in vermeintlich dokumentarischen Narrativen. Statt um eine „wahre“ Abbildung des Realen geht es Lamas um Mehrdeutigkeiten, um das Nebeneinander von Elementen sozialrealistischen, traumartigen und surrealen Erzählens.

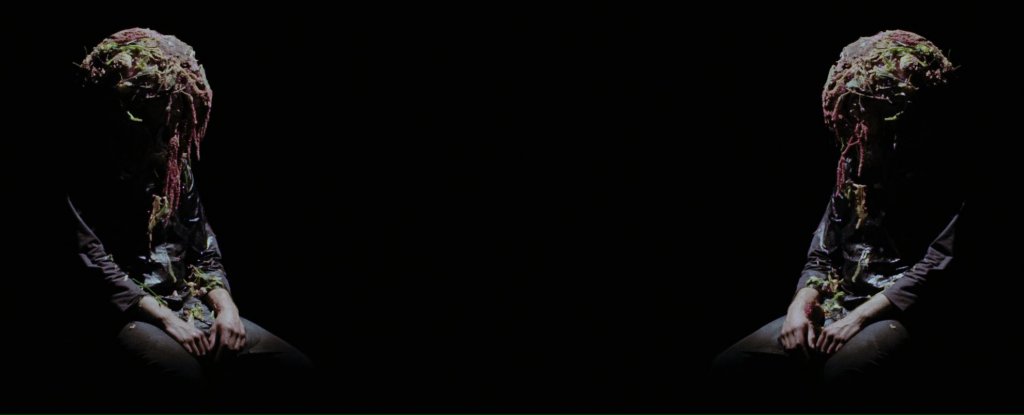

A

TORRE etwa besteht aus Material, das im Zuge der Dreharbeiten zu

EXTINCTION (siehe 20. April, 20 Uhr) entstanden ist. Dort betritt der

Protagonist Kolya anders als in EXTINCTION nicht die heikle

Berührungszone nationalstaatlicher Konflikte, sondern die Region, in

der sich Natur und menschlicher Körper, Himmel und Erde begegnen.

Kolyas Körper verschmilzt mit einer Baumkrone.

Lamas bietet

mehrere Lesarten an, wie diese Grenzüberschreitung gedeutet werden

kann. In

THEATRUM ORBIS TERRARUM

ist der Bezugspunkt der erste Atlas aus dem Jahr 1570, der aus 70

Einzelkarten besteht. Die Idee der bildlichen Repräsentation von

Raum bildet den Ausgangspunkt ihrer einzigartigen Abenteuererzählung,

bei der sie die Willkürlichkeit und Fiktivität einer Landkarte auf

Museen und Archive, auf die anderen repräsentierenden Formen von

„Theater“, ausweitet.

UBI SUNT widmet sich der sozialen und geografischen Peripherie Portos mit eklektischen Bildern und Geschichten. Interviews mit den Insassen eines Jugendgefängnisses wechseln sich ab mit Tanzperformances.

16. April, 19 Uhr – UT Connewitz – € 6,5 (5,5 erm.)

PT 2012, R: Salomé Lamas, 72′, Dok, OmeU, DCP

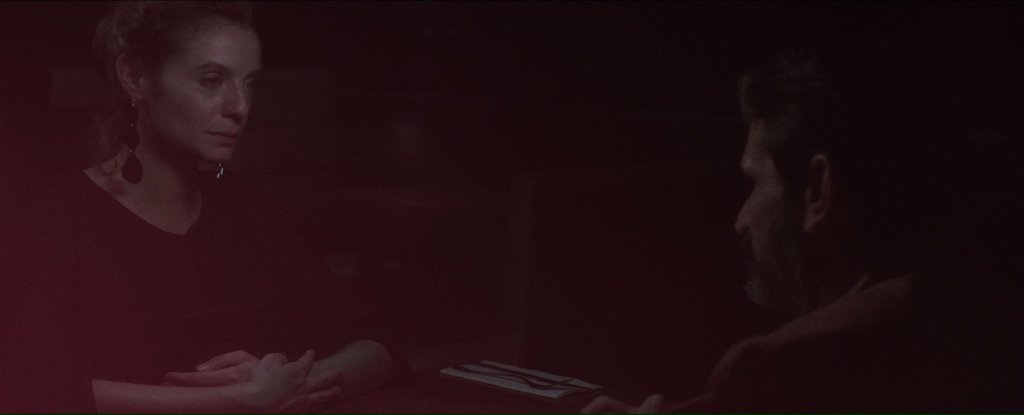

In Lamas‘ Langfilm-Debüt berichtet Paulo de Figueiredo (66) vom Töten. Als junger Mann kämpft er als Soldat auf der Seite der Kolonialisten während der Befreiungskriege in Mosambik und Angola. Nach der Nelkenrevolution in 1974 arbeitet er zunächst als von der CIA angeworbener Söldner in El Salvador, um schließlich im Auftrag der antibaskischen Untergrundorganisation GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) zu morden. Neben die damalige Kaltschnäuzigkeit des Tötens – in Angola „gab es keine Gefangene, nur Leichen“ – reiht sich die heutige des Berichtens. Paolo liefert keine Beichte, kein Geständnis, sondern eine unbarmherzige und unkritische Schilderung seiner Killer-Biografie. Kaufen lassen habe er sich nie, aber Geld habe immer eine Rolle gespielt. Und dass jedes der Opfer es verdient hätte zu sterben, versteht sich von selbst. Die Sehnsucht nach dem einstigen Blutrausch treibt Paulo im friedlichen Portugal in die Notaufnahmen, um den „süßen Geruch von Blut“ wieder einzuatmen.

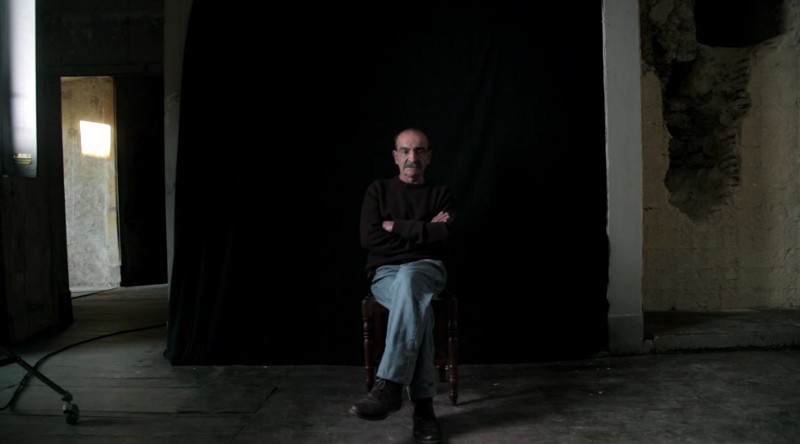

So simpel wie die Anordnung der Erzählsituation – neben Paolo selbst ein feste Kameraeinstellung, ein Stuhl und ein schlicht ausgestatteter Raum – so komplex die Behandlung der Voraussetzungen dokumentarischen Erzählens: Authentizität, Zeugenschaft und historische Wahrheit. Deren Verlässlichkeit und Unhintergehbarkeit problematisiert Lamas in einer auf den ersten Blick unauffälligen Erzählung, in der Geschichte und Geschichten miteinander vermischt werden.

16. April, 21Uhr – UT Connewitz – € 6,5 (5,5 erm.)

Trailer

Im Spielfilm ist das Sterben nie wahrhaftig, die Dramatik des Todes jedoch omnipräsent, vor allem im mal gradlinigen, mal beschwerlichen Weg, den die Filmfiguren bis zu ihm gehen müssen. Denn, „es ist eher das Töten, das das Kino beschäftigt und weniger der Tod. Das Kino beschäftigt sich mit Tätigkeiten und weniger mit Zuständen.“

Mit einer Einführung von Frederik Lang

17. April, 19 Uhr – Luru Kino in der Spinnerei – € 6,5 (5,5 erm.)

[Arbeit am Bild | Einblicke in das Werk von Hartmut Bitomsky]

„L’ARGENT“ VON BRESSON

BRD 1983, R: Hartmut Bitomsky, Manfred Blank, Harun Farocki, 30′, dOV, File

DAS KINO UND DER TOD

BRD 1988, R: Hartmut Bitomsky, 46′, dOV, Betacam SP

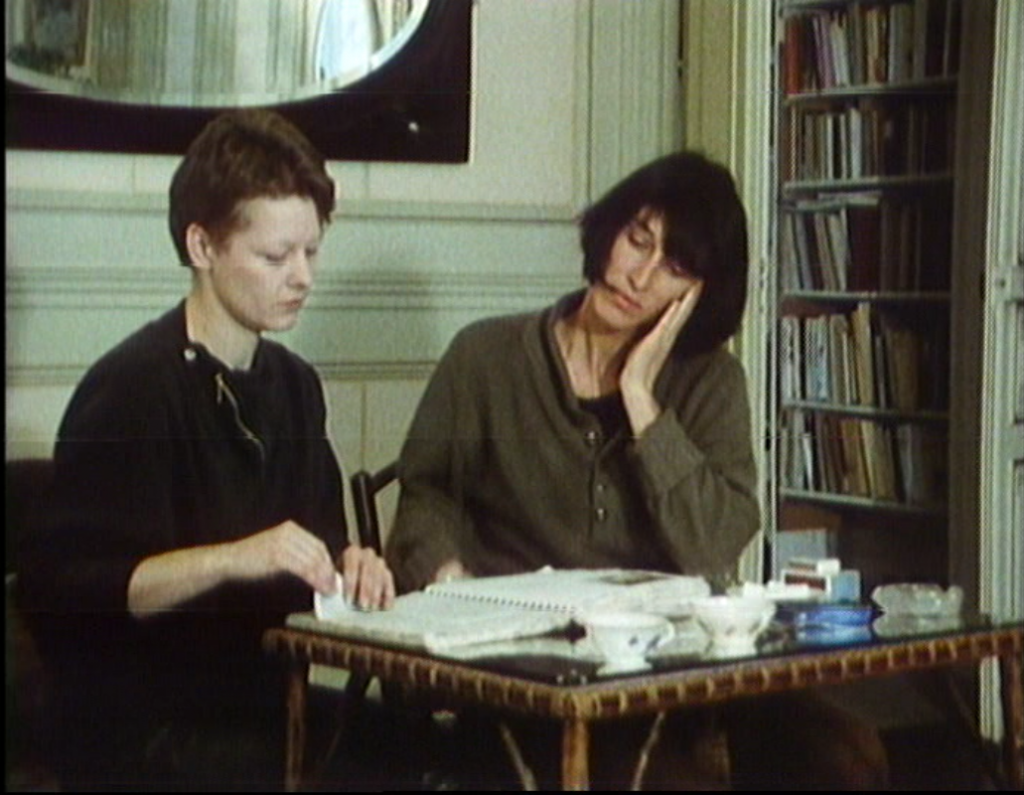

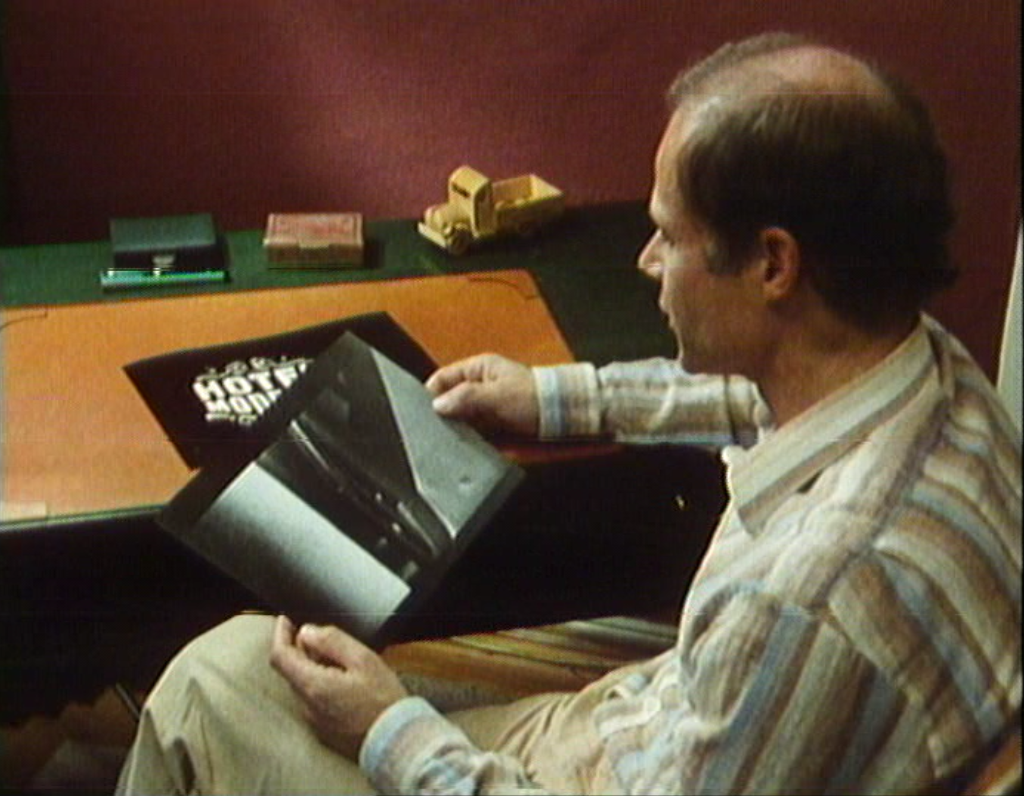

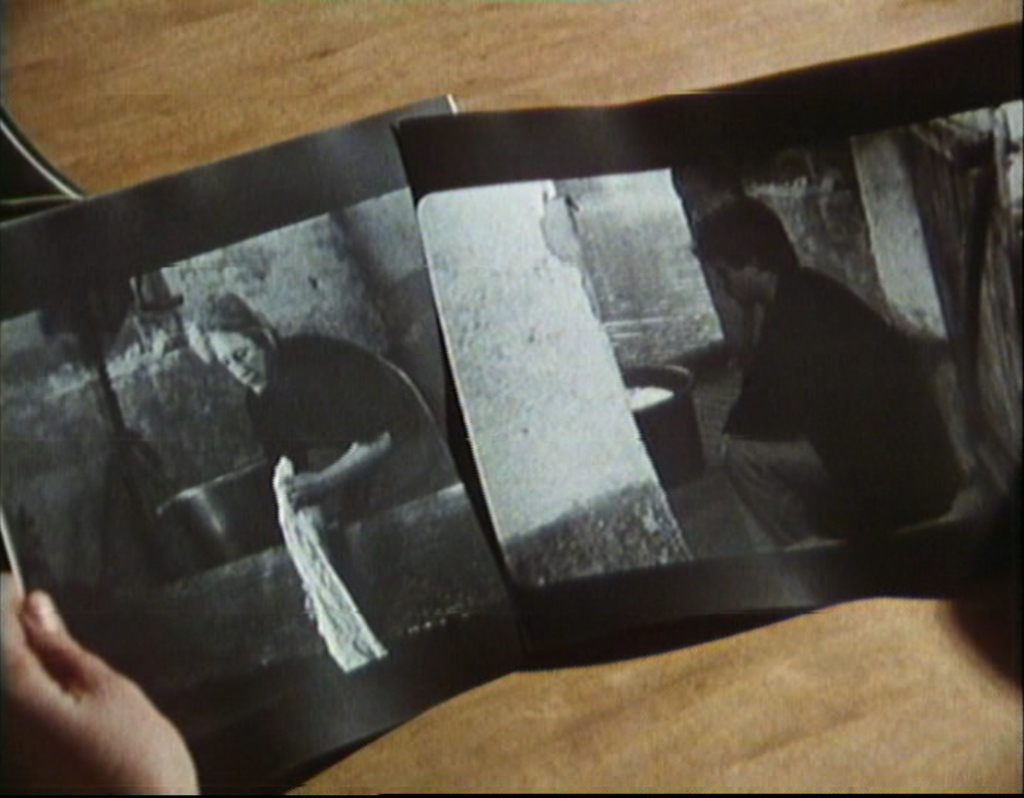

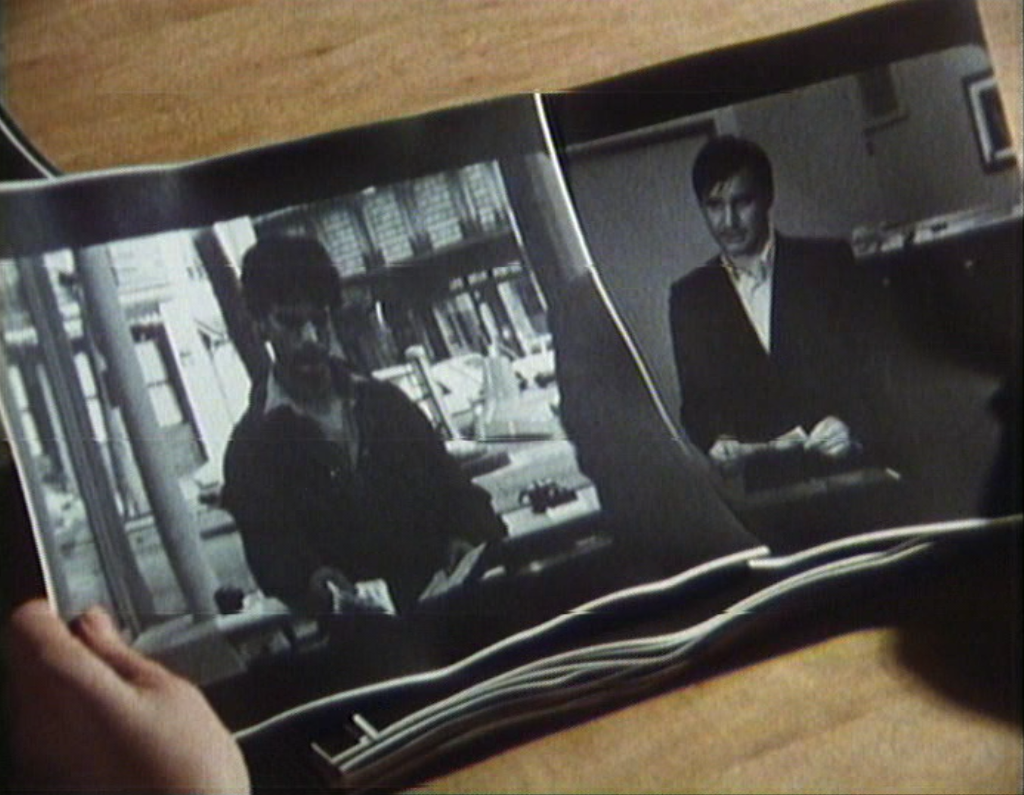

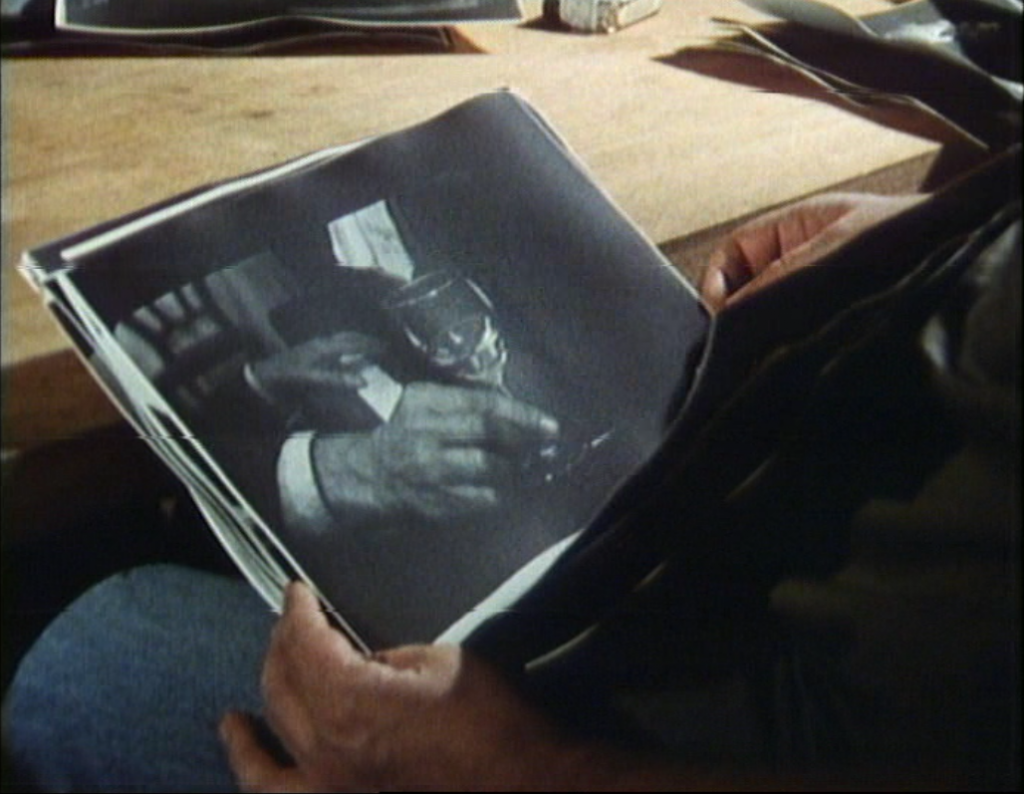

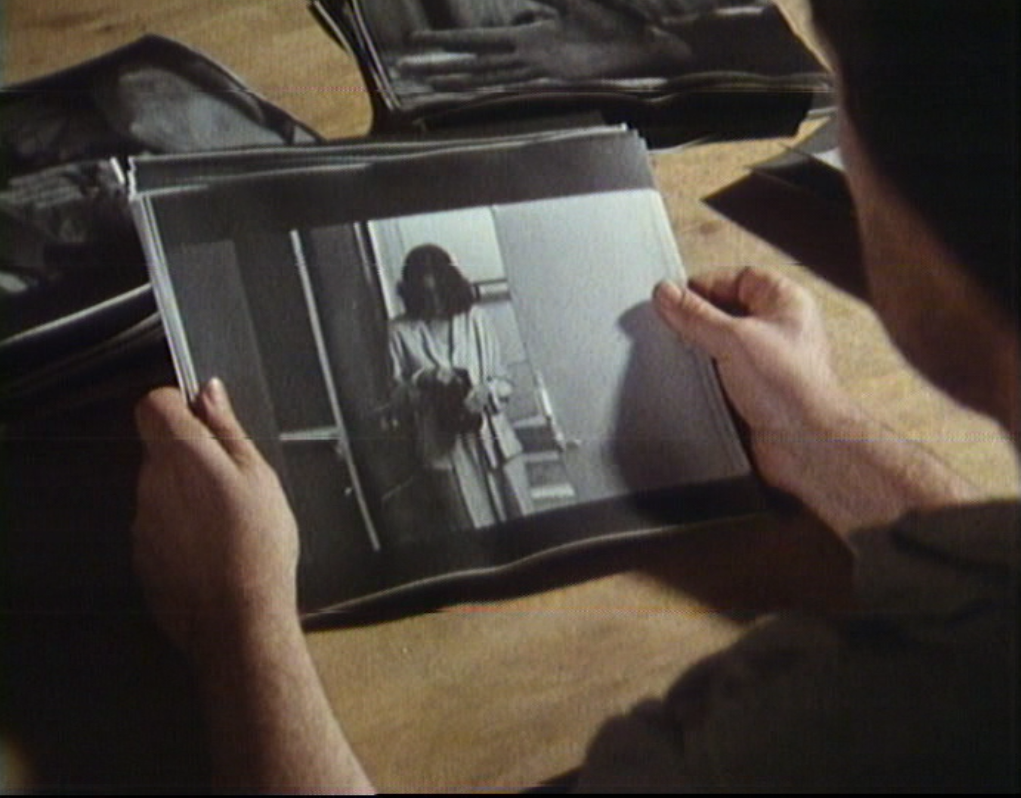

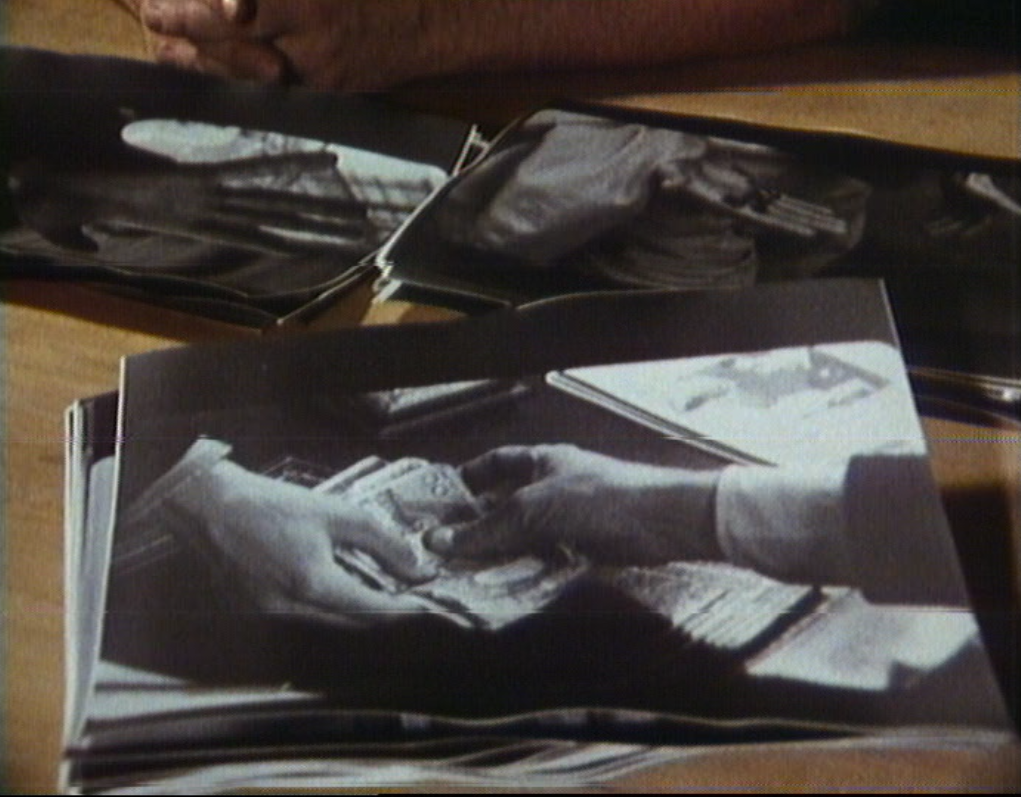

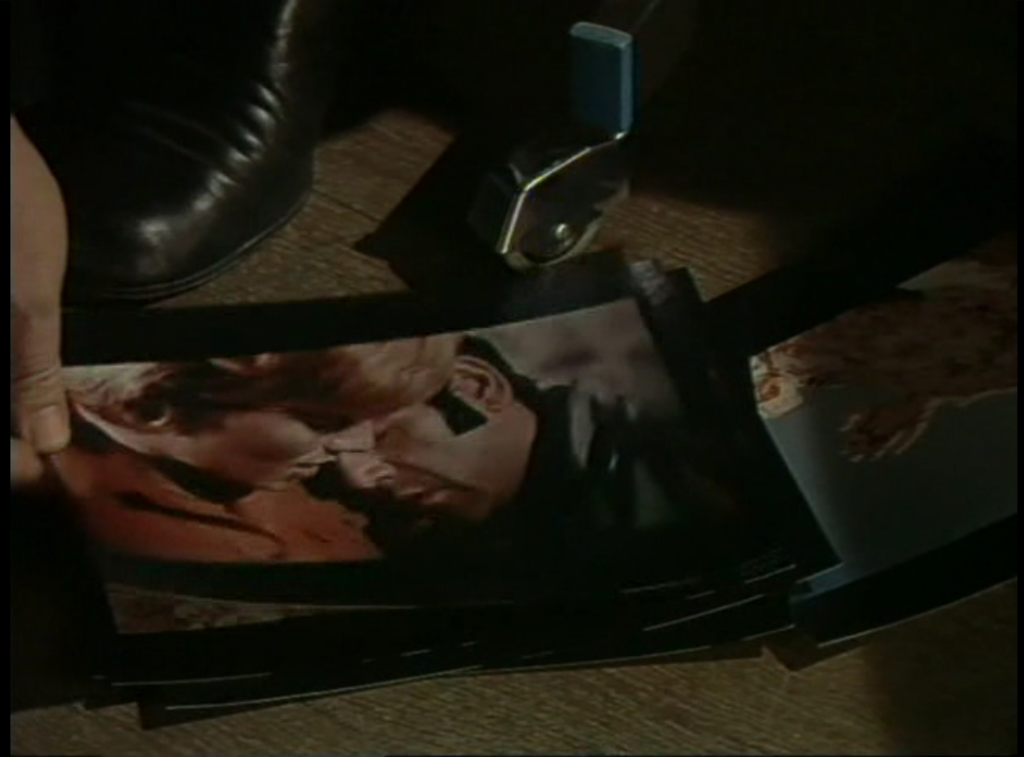

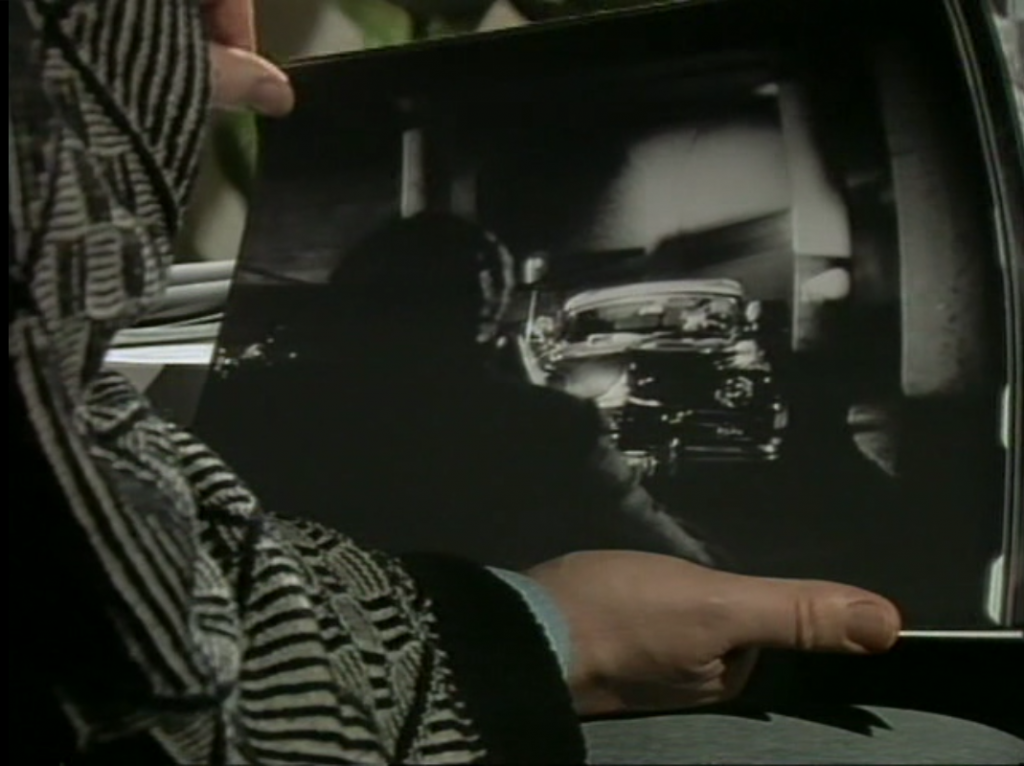

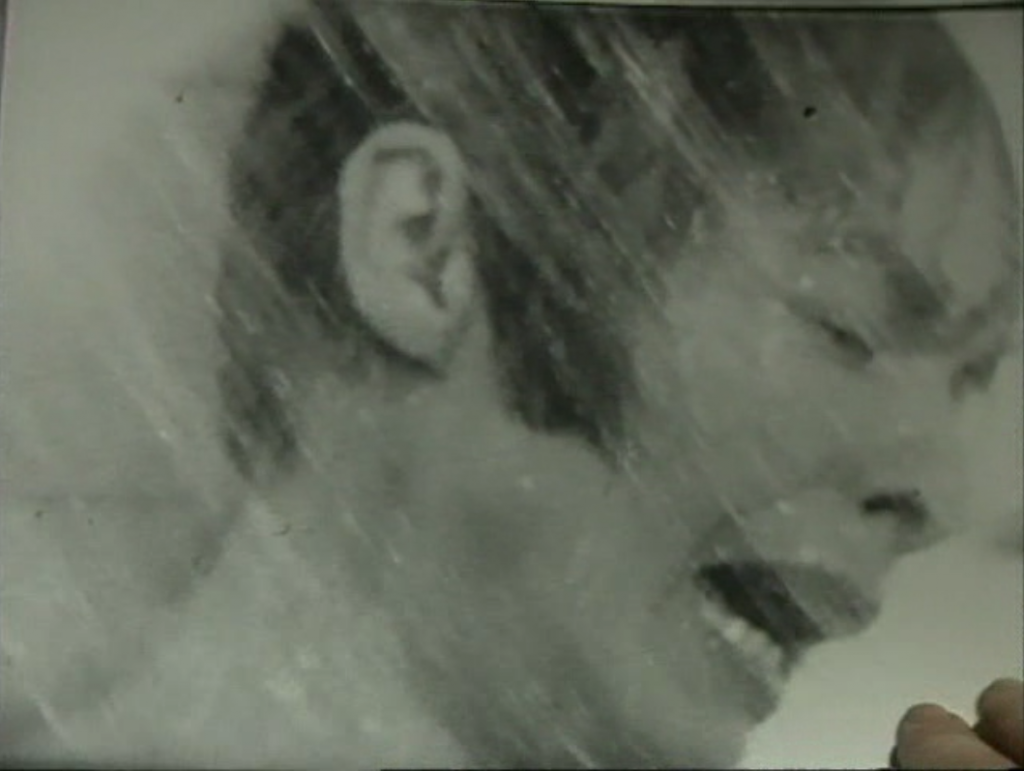

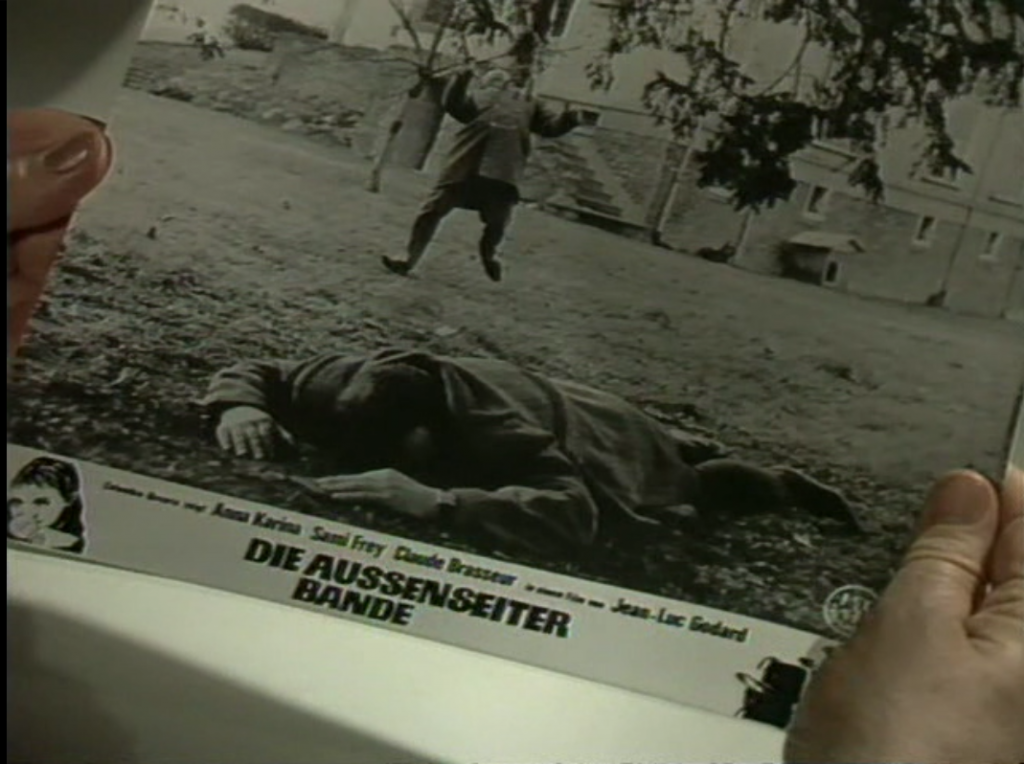

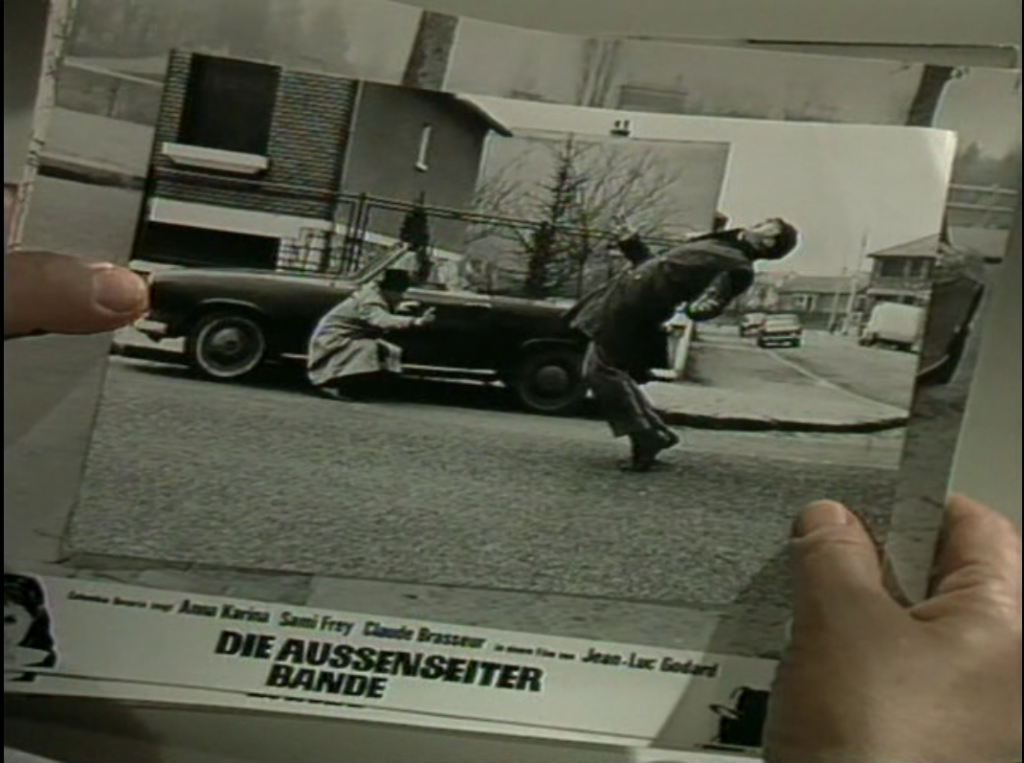

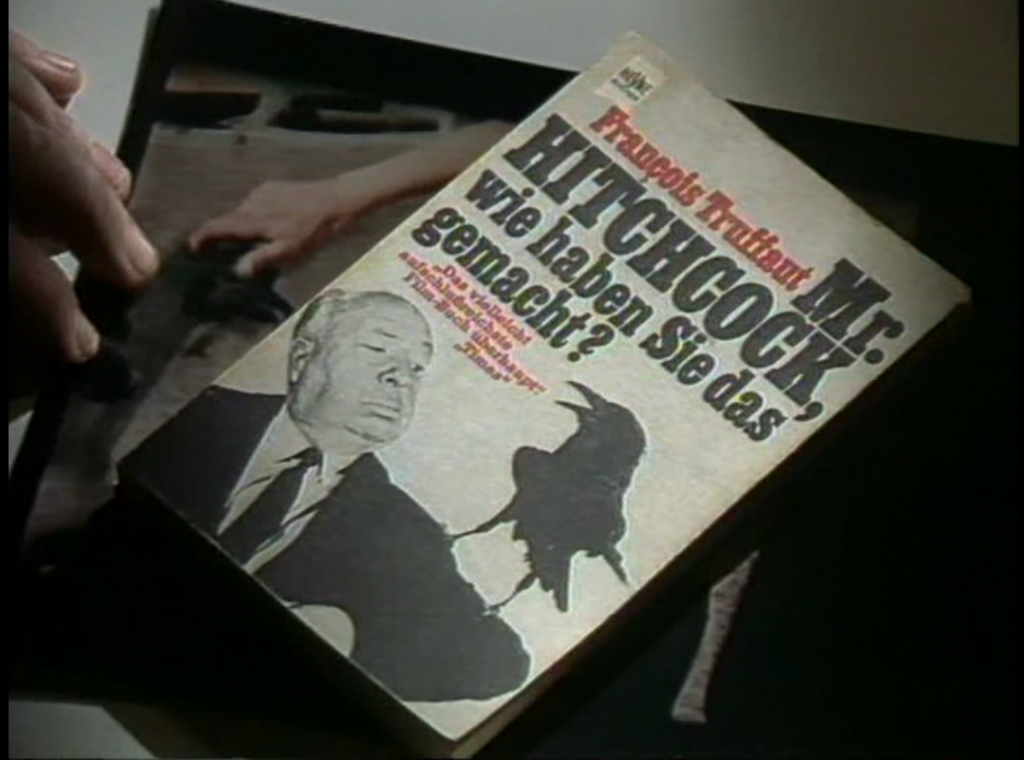

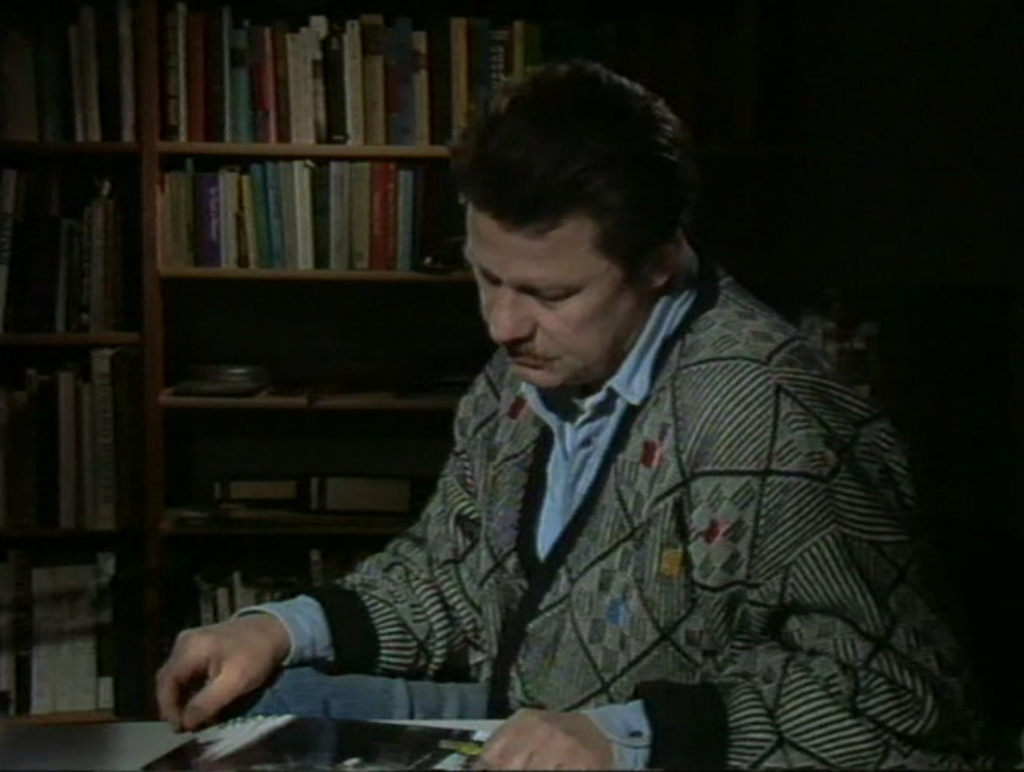

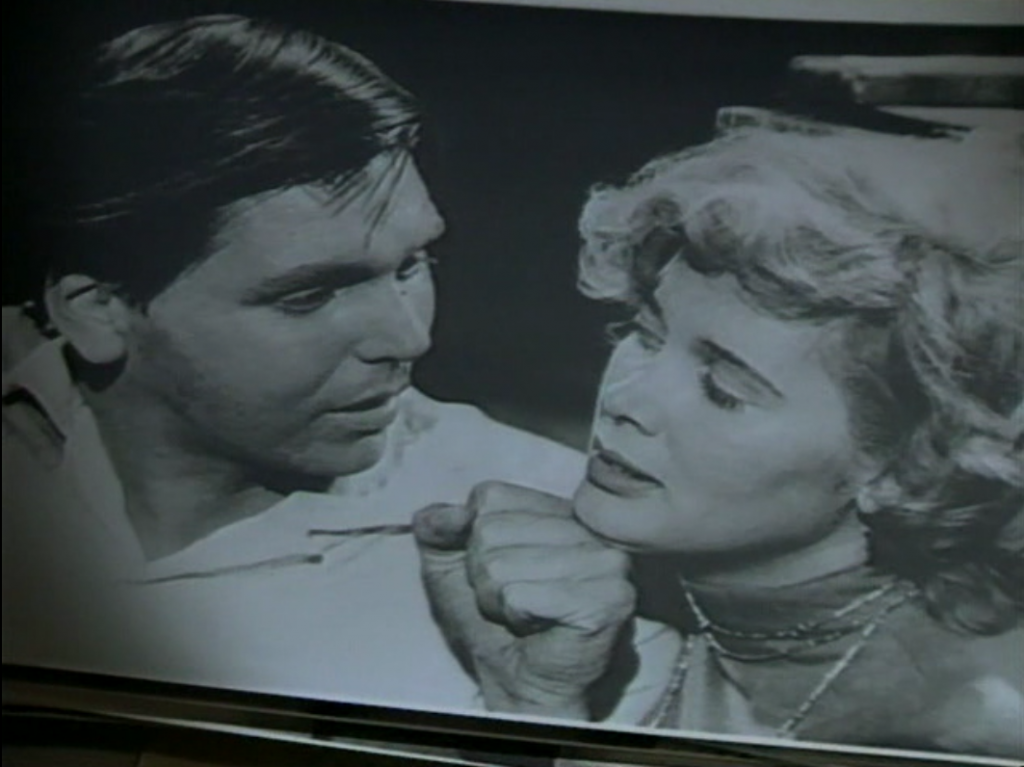

DAS KINO UND DER TOD ist ein Filmessay zur Narratologie des „Kinotodes“ im kommerziellen Kino, der gern mit pittoresken Schauplätzen und selbstbezüglicher Schauspielkunst einhergeht. Bitomskys inszenatorische Reduktion verkörpert das glatte Gegenteil: Er sitzt den gesamten Film über in einem Arbeitszimmer mit gedimmter Beleuchtung, wir werden ausgebreiteter Filmfotos, abbrennender Zigaretten im Aschenbecher und verwendeter Bücher gewahr – eine scheinbar private Situation, ein intimer Dialog mit den Filmen.„L’ARGENT“ VON BRESSON stellt den Versuch einer filmanalytischen Betrachtung mit den Mitteln der Kinematographie dar. Dass es sich hierbei um eine methodisch reflexive Annäherung an Robert Bressons letzten Film handelt und nicht um ein bloßes Wiedergeben oder gar Schwärmen, macht Bitomsky gleich zu Anfang deutlich: Vor ihm auf dem Tisch liegt sein Untersuchungsobjekt, verdichtete Kinomomente in Form von Schwarzweiß-Fotografien aus Bressons in Farbe gedrehtem Film – kein ästhetischer Mangel, da „in dem gleichen Verhältnis ein Film zu dem [steht], was über ihn gesagt oder geschrieben wird“.

Ausschnitt